『高い城のアムフォ』の虚構のリアリズム:虚実皮膜のオントロジィ

Abstract

- 『高い城のアムフォ』は、投稿動画と異世界語という形式を、物語世界を構成し、鑑賞者をその世界に組み込む要素として利用することで「リアルな虚構」をつくりだし、同時に、VTuberカテゴリのもとで人形劇を鑑賞させることによって、VTuberの身体の構造と物語世界の虚構性とを鑑賞者に意識させ「虚構のリアル」を暴露する。『高い城のアムフォ』は「リアルな虚構」と「虚構のリアル」、あるいは虚構への没入と虚構からの分離とのあいだに鑑賞者を引き込むことで、鑑賞者に独特な鑑賞経験をもたらしつつ、虚構性とVTuberカテゴリへの反省を促す「虚構のリアリズム(realism of fiction)」作品である。

Keywords

- 虚構のリアリズム(realism of fiction)、三層理論(three tiered theory)、二重視(double vision)、人形(puppet)、バーチャルYouTuber(Virtual-YouTuber)、物語的フィクション映画(narrative fiction film)

はじめに

『高い城のアムフォ』。2018年1月、盛り上がりをみせるバーチャルYouTuberシーンに現れ、その差はあるとはいえ、デジタルな2D、3Dモデルが一般的な状況に、パペットと実写映像という独特のビジュアル、独自につくりあげられた言語、そしてどこか懐かしい雰囲気で、またたくまにひとびとの目を奪った。

本稿では、『高い城のアムフォ』を構成する、「映像」「人形劇」、そして「VTuber」という三つの要素に注目しながら、映画の哲学、メディア論、そして、パペットスタディーズを参照しつつ『高い城のアムフォ』が生み出す「虚構のリアリズム」作品としての価値を描き出す。

これから、さまざまな概念を手がかりに分析と批評を行なっていく。そのなかで魅力的な概念たちに出会ったら、どうかあなたのもとへ連れて帰ってくれればうれしい。そしてこれからのVTuber作品、人形劇、あるいは映像作品や演劇作品への批評と考察に、さらには、虚構とバーチャルの意味を考える手がかりとして役立ててくれればさいわいである。

それでは、虚構と現実の交差する『高い城のアムフォ』の異世界へと進んでいこう。

1. 世界の組み込み

1.1. 異世界のルール

異世界とわたしたちの世界が関係する作品、たとえば、わたしたちの世界に住む主人公が事故によって異世界に転送、あるいは転生するという、異世界転生ものを視聴していて不思議に思うことはないだろうか。「異世界に行ったのになぜ日本語が通じるのだろうか?」

こうした異世界転生もののルールを意識し、じっさいに異世界に行けば異世界語が話されているだろうという直観をそのままやり通す、Fafs F. Sashimi『異世界転生したけど日本語が通じなかった』(2018年現在連載中)という作品も見られる*1。この作品はその説明にもある通り「あなた方が見てきた異世界転生ものは実際に異世界のものではない」と指摘し「我々が新たに本物の異世界転生ものをお見せしましょう」と宣言する挑戦的な作品となっている。

この作品をヒントにわたしたちは『アムフォ』*2の挑戦を評価できる。『アムフォ』においては「カムツ言葉」という異世界語が用いられており、わたしたちはそれをじっさいに聞くことができる。その言葉は体系を備えた人工言語であり、わたしたちが『アムフォ』の動画を鑑賞するとき、その字幕の助けなしでは、わたしたちはほんとうにアムフォの言葉がわからない。

つまり『アムフォ』は「本物の異世界もの」と呼べるようなあり方をしているのだ。このことにより、『アムフォ』はより形式的なほんものらしさの度合いを高める。その異世界ものの完遂のための人工言語の使用が『アムフォ』の形式におけるある種のほんものらしさをもたらしている一つの重要な要素であるといえる。ただ、これだけで『アムフォ』の特色を尽くせるわけではない。次節では、その映像に注目することで、『アムフォ』が鑑賞者と異世界とをどのように結んでいるのかを明らかにしよう。

1.2. 映像の透明性

さて、ここで議論のためにすこしだけ回り道をしよう。映画をみているとき、こんな疑問を抱いたことはないだろうか。「このショットは誰の視点なのか?」

いかにリアリスティックな、あるいはファンタジックな映像でも、いったん意識すると、わたしたちは、いったいどこからこのカメラが撮られているのか、と疑問に思うことができる。だが、もちろん、ふつうこのような問いを抱いたりはしない。

たとえば、映画版『指輪物語』を観ているとき、主人公のビルボたちが住む中つ国にわたしたちの世界そっくりな撮影機材があり、ビルボの仲間であるサムやピピンがハンディカムをもって(魔法使いのガンダルフに「くれぐれもバッテリー切れに注意することじゃ!」と忠告されながら)エルフやドワーフたちの活躍を撮影しているとは想像しないだろう。そうではなく、わたしたちはごくしぜんに、画面上の映像がどのようにその物語世界のなかで撮影されたのか、といった手段にそれほど注意を払うことなく映像に見入っている。描写の哲学の研究者であるロバート・ホプキンス(Robert Hopkins)は、こうした現象を「壊れた写真的経験」という映画鑑賞の基本的なモードとして指摘している(Hopkins 2008)。つまり、わたしたちは、ふつう、わたしたちが観ているものを、瞬間ごとに、演技や舞台装置を撮影したものとして意識しながら観ているわけではなく、あたかもドキュメンタリ映画を観るように、それが現実的なものを撮影した記録と類比的に観ているのだといえる。映画はその機械的な複製技術によって、カメラが捉えるものをそのまま記録することもできる。そして映画的カメラのみならず、写真的カメラは対象をそのまま記録する。こうしたカメラの記録性や、対象との因果的な関係性から、この経験が可能になっている、とホプキンスは指摘している。

こうしたカメラの技術は、しかし、作品への没入を可能にする十分条件ではない。これに加えて、物語映画は、透明な語りを通して鑑賞者に物語世界を提示する。ここで、「透明な語り(transparent narration)」という言葉は、ジョージ・ウィルソン(George Wilson)が指摘した、映画における、わたしたちがその語りを鑑賞するさいに違和感を覚えないような、ある意味ではしぜんな映画的語りのことだ(Wilson 2006)。すなわち、透明な語りとは、その映画的語りを構成するショットについて、その映画作品の登場人物や、もの、状況の視点から知覚しうるようなショット、つまり間主観的な位置からのショット、もしくは、キャラクタの視点に近いショット、あるいはキャラクタの心象を描いたショットによって構成されているような映画的語りである。

こうした透明な語りは、おおくの映画の基本になっている。わたしたちは『指輪物語』において、中つ国の映像がいかにしてわたしたちのもとに届き、それをなぜわたしたちが映画館やリビングで鑑賞しうるのかについて疑問を覚えたりしない。あるいは銀河系間における戦艦同士の壮大な戦いに驚きながら、いったいどこから撮影しているのかと悩むことはない。というのも、こういった作品においては、透明な語りにある程度習熟したひとにとっては、この語りに違和感を感じることじたいが奇妙で、映画を映画として鑑賞できていないことになるだろうからだ。

わたしたちはフィクショナルな映像作品を鑑賞する際、こうした奇妙な問いを立てることがないようななんらかのルールに習熟しており、そのルールのもとで作品を鑑賞している。さらにより不透明な語りについても、わたしたちはそれをしぜんなものとして受け入れている(Wilson 2006: 87)*3。そして、こうした語りの透明性に反省を加えた映画作品もある。たとえば、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(1999)といったいわゆる「モキュメンタリーフィルム」と呼ばれる映画作品は、こうした映画鑑賞のルールに反省を加えることで、鑑賞体験の迫真性をより増大させようとしている。この作品は、実際にある虚構世界の人物が手にしたハンディカムによって映像が撮影され、その映画をわたしたちが鑑賞するという形式を採用しており、このことによって、これを鑑賞するわたしたちがいっそう作品に没入する可能性を高めているだろう(cf. Thomson‐Jones 2009)。

1.3. 世界へと組み込まれる鑑賞者

『アムフォ』ではこうした透明な語りの問題に関して、興味ぶかい表現を行なっている。以上議論してきた作品でいえば『アムフォ』は後者の語りの透明性に反省的な作品の系列に属するといえる。この作品は、語りの透明性に向き合うことで、映画観賞の態度に反省を加えている。

『アムフォ』という作品の投稿動画は異世界からの投稿であるとされており、わたしたちがその動画をYoutubeで鑑賞するという鑑賞のルールそのものが作品のなかに組み込まれている。つまり、以上で例示したようなモキュメンタリーの形式をとる作品は、映像内のショットの語りの透明性について反省を加えたという点で特徴的であるが、『アムフォ』はそれにとどまらず、わたしたちがある映像を鑑賞するルールじたいに反省を加えているのだ。

いかなる意味であれ、バーチャルな存在がわたしたちのことを知りうるのか? わたしたちにアクセスできるのか? それはいかなる世界に存在しているのか? といった設定を、この作品は問い直している。作品内で言及されているように、『アムフォ』は異世界から行き着いたわたしたちの撮影機材を用いて、なんらかの方法で情報をやりとりし、翻訳者によって翻訳されて届けられている。こうした設定と異世界語とが、たんに作品の修飾に終わるのではなく、投稿動画という形式に組み入れられることで、映像作品における語り手の問題に反省を与え、鑑賞者を物語世界へ引き込む力をうみだしている。つまり、『アムフォ』は、投稿動画という形式を、その物語世界を構成し、鑑賞者をその世界に組み込む要素として利用している、ルールにすぐれて自覚的な作品である。投稿動画という形式を作品に組み込むことで、鑑賞者にルールへと意識を向けさせる作品を提示した試みの意義はおおきく、この点でも、すぐれた作品としての評価されるべきだろう*4。『アムフォ』のおもしろさのひとつには、こうした鑑賞者の物語世界への組み込みにあるといえる。つまり、鑑賞者を引き込む、あたかもそこにあるような異世界を、いわば、「リアルな虚構」をもたらすことに成功している。

2. 人形の身体

2.1. 虚実皮膜のオントロジィ

『アムフォ』を鑑賞するとき、鑑賞者は人形(puppet)をキャラクタの表象として見立てて鑑賞している。つまり、「人形劇(puppetry)」という表現カテゴリにおいてこの作品を鑑賞している。本節の前半では、近年のパペットスタディーズを参照しつつ、人形劇という芸術形式の観点から『アムフォ』を分析する。後半では、VTuberを分析する枠組みである「三層理論」を用いて、VTuberカテゴリと人形劇カテゴリにおいて『アムフォ』が鑑賞されることによってどのようなユニークな効果がうまれているのかを明らかにする。

まず、最初のキイワードは、『アムフォ』における「アムフォ」の「原初性(primitiveness)」である。「アムフォ」は明らかに人形である。しかも、それはわたしたちにあたかも生きているかと錯覚を惹き起こすような、たとえば、映画版『指輪物語』におけるゴラム(ゴクリ)のような、3D技術によって巧妙に仕上げられたものというよりは、はっきりそれとわかる素朴な人形である(図1)*5。

図1:『高い城のアムフォ』「人形劇系異世界YouTuberはじまります【#1】」筆者によるスクリーンショット*6

図1:『高い城のアムフォ』「人形劇系異世界YouTuberはじまります【#1】」筆者によるスクリーンショット*6

人形は、たしかに、その擬人的なかたち、その動き、そして、動きに同期する声をそれぞれ調整することによって、まるで生きているかのように感じられる(Tills 1990)。しかし、むろん、ほとんどのひとは、想像においては虚構のうちに入り込んでいるとしても、人形が人形であること、それが生きてはおらず「オブジェクト」すなわち「モノ」であることをも同時に認識している。もし、モノが「アニメイト」され、生きているかのような錯覚をもたらすことのみがその魅力なのだとしたら、人形劇はより説得力のある「アニメーション」や映画に完全に取って代わられてしまっているはずだ。だが、人形劇はむしろ、わたしたちがパペット、マペット、ストップモーション、そのほかさまざまな種類の人形劇あるいは人形を用いた作品において確認できるように、「オブジェクト性」を強調することでいまなおその生命を得ている(Price 2013)。

人形劇の魅力のひとつは、人形研究者であるローマン・パスカ(Roman Paska)が呼ぶところの「原初主義(primitivism)」にある。人形劇は、 いっぽうでそれが生きているかのような錯覚的な体験を惹き起こしつつも、そうした「錯覚主義(illusionism)」的な達成のみを目標とせず、たほうでそれが人形であることを、その造形そのものから、さらには、操者や操作のための紐や棒を隠さないことで、あからさまに示す*7。すなわち、

原初主義は錯覚主義とは異なり、鑑賞者の焦点を外側の〔モノとしての〕しるし(sign)と内側の模倣のプロセスとのあいだで意識的に揺れ動かそうとする。そして、原初的な人形は、パフォーマンスにおける表現媒体としてのそれじたいのうつろさを暴露する、あからさまな目立ちたがりなのだ。(Paska [1990] 2012:139, Price(2013)の引用による)*8

人形はモノとしての「しるし」すなわち、その生地、素材、人工性を隠さず、同時に、それでもなお、その動きによってあたかもその息吹を感じさせる。鑑賞者を想像を誘いながら、モノとして自己を顕示する。人形は目立ちたがりなのだ。

この鑑賞経験は、人形研究においてしばしば参照される論考『人形の美学へ』(1990)において、人形の記号論と美的特徴の包括的な分析を展開したスティーブ・ティリス(Steve Tillis)の「二重視(double vision)」の理論においてより鮮明に説明される。これは、鑑賞者は人形を、いのちのない「オブジェクト」として「知覚(perceive)」しつつ、同時に、あたかも生きているような「ライフ」として「想像(imagine)」する、という理論である(Tillis 1990: 126-127)。ティリスによれば、人形劇は「オブジェクト(object)」と「生命(life)」の存在論的なありように関する鑑賞者の思考を試すことで、特定の鑑賞経験をうみだしている。

パフォーマンスのあいだ、鑑賞者は、知覚(perception)と想像(imagination)とを介して、人形を、「オブジェクト」かつ「生命」として、〔この〕ふたつの見方において同時に「みている」。(Tillis 1990: 135)

人形は、パフォーマンスのあいだ、まるで生きているかのように、すなわち「イキモノ」として想像されるが、同時に、オブジェクトすなわち「モノ」としても知覚されている。こうして、パフォーマンスのあいだじゅう、人形の「いわばその存在論的地位は、つねに不確かな境界のうちにある」(Tillis 1990: 136)。この「不確かな境界」は、ティリスによって、近松門左衛門の「虚実皮膜の間」と比較されている*9。

藝といふものは実と虚との皮膜の間にあるもの也……虚にして虚にあらず実にして実にあらず……(Tillis 1990: 135)

人形が舞台に上がったとき、それは現実と虚構の境界線にたたずんでいる。鑑賞者によって、人形は虚実のあわい、すなわち虚実皮膜で生きはじめる。いわば、物と生物との虚実皮膜のオントロジィの境界線において人形劇は楽しまれるのだ。

ティリスは、二重視の理論を手がかりに、鑑賞における、知覚と想像というふたつのみかた組み合わせから、小道具や舞台装置、そして、演者と比較し、こうした人形の独特な地位の明確化を試みている。

図2:さまざまなオブジェクトの知覚と想像

図2:さまざまなオブジェクトの知覚と想像

この図2は、舞台に関係する諸対象が、「モノ(object)」として、あるいは「イキモノ(life)」として、想像あるいは知覚されるあり方を分類したティリスのダイアグラムを再整理したものである(Tillis 1990: 174)。

まず、「舞台対象(staging objects)」は舞台上の小道具や背景などの舞台装置を指す。これらは、モノとして知覚されるし、モノとして想像される。なるほど、特定の舞台装置、たとえば、海の波を表すようなものは、動いてはいる。しかし、それらははっきりとモノとして知覚されるし、想像される。つぎに、「演者(actors)」はもちろん、イキモノとして知覚、想像される。さいごに、「人形(puppets)」はこれらのあいだに位置している。なぜなら、人形は、モノとして知覚され、同時に、イキモノとして想像されるからだ。つぎの節では、『アムフォ』におけるその利用のしかたを議論するために、こうした二重視がどのように利用されるかを紹介したい。

2.2. 笑いと不気味なもののデュアリズム

こうした人形の二重視がもたらす効果は、作品においてどのように表現の資源として用いられるのだろうか。ここで、その理解のために、やや、『アムフォ』そのものから離れ、ふたつの事例を紹介する。それは二重視と「笑い」、そして「不気味なもの」の事例である。

第一に、二重視と笑いについての議論をみてみよう。演劇学の研究者ジェイソン・プライス(Jason Price)は、人形の二重視の経験を、ユーモアの「不一致説」と組み合わせることで、人形劇において特徴的なユーモアの分析を試みた(Price 2013)。

ここで「不一致説(incongruity theory)」とは、ユーモアに関する理論であり、一般に想定されるパターンの裏切りによって笑いをもたらされうる、という理論である。ユーモアの美学研究者であるジョン・モレオール(John Morreall)は、『コミックリリーフ(Comc Relief)』(2009)において、この理論にふれ、つぎのように説明している。彼によれば、この理論は、

人間の経験が学習されたパターンに沿って働くという事実に基づいている。わたしたちが経験したことは、わたしたちが経験するものに対処するための準備になる……。ほとんどのばあい、経験は上述のような精神的パターンに従う。〔こうして〕未来は過去のようになるのだ。しかし、ときどき、わたしたちは、あるものの部分や特徴がこの精神的パターンに違反するものを知覚あるいは想像する。 (Morreall 2009: 10–11)

わたしたちは過去の経験を用いて未来を想定する。ボールは投げれば落ちてくるのであり、がたいのいいライオンはおそろしい。だが、投げたボールがどこまでも浮いてゆけば、ライオンがかわいらしく腹を見せれば、ユーモラスになる。この違反こそが笑いをもたらす。モレオールはこんな例をあげている。

ぼくは猫が好きだ。かなり鶏肉に近い味がするしね。(Morreall 2009: 51)

「猫が好き」の想定される意味は、その見た目やふるまい、性格の愛らしさにかんする好意だろう。だが、その想定は違反され、「味」にかんする意味であると判明し、笑いが起きる。つまり、既知の「精神的なパターン」が裏切られることによって笑いがうまれる。この不一致説と二重視を組み合わせ、プライスはつぎのように述べている。

オブジェクトは、それじたいではもちえないことをわたしたちが知っている生命力をわたしたちに想定させることで、精神的パターンに違反し、結果としてユーモアにつながる喜びをもたらす。この点で、人形の鑑賞のありかたと不一致によるユーモアは、おなじしかたで作動するものとみなせる(Price 2013)。

人形は、いのちをもたない。それはふつうみなが知っている。だが、その人形が動きはじめたとき、——それがおどろおどろしい音楽やくらやみのなかでなければ——わたしたちの「モノにはいのちがない」という精神的パターンを裏切り、ユーモラスになるのだ。

たとえば、プライスは人形師の女性コンティと猿の人形モンクのコンビ「ニナ・コンティとモンク(Nina Conti & Monk)」のパフォーマンスの例をあげている。パフォーマンスの途中、猿の人形モンクは、その手のマジックテープが身体に張りついてしまい、やむをえず勢いよく剥がしたところで「ああ!」とうめき声をあげ、悲鳴とともに観客席には笑いが巻き起こる——「人形は痛がらないのに痛がる!」。そのあとに、猿の人形モンクは、じぶんがほんとうに猿なのかどうかを訝しむ。

モンク:おれはほんとに猿なのか?

コンティ:ええ、もちろん。

モンク:すると、おれの手がマジックテープになってる意味がわからないんだが。

コンティ:そのことは気にしないで。

モンク:それに、ケツにタグが付いてる。「Made in Taiwan」って。

(Conti 2007: n.p.)*10

ここでは、人形のモノ性が、生きているかのように喋る人形じしんによってあらわにされる。人形がじぶんは人形であることに疑問をもつ。そして、鑑賞者は、「彼は猿である」という想定を裏切られる。「精神的なパターン」が裏切られ、笑いがうまれている。もちろん、不一致による笑いはほかの表現形式でも起こりうる。だが、人形劇は、そもそも、その人形の二重視という鑑賞のされ方を資源として、より容易に、そして劇的に、鑑賞者の精神的パターンを裏切り、想像と知覚を越境し、笑いを引き起こしうるのだ*11。

プライスが注記しているように、人形劇がかならずしもつねにユーモラスな形式であるわけではない。それとはへだたって、人形劇はときに二重視によって「不気味な」効果をもたらすこともある。

人形学の研究者で実践家でもあるジョン・ベル(John Bell)は、フロイトの分析に基づいて、人形が「不気味なもの」でありうると指摘している。ベルは、人形が、いのちのないオブジェクトにもかかわらず、まるで生きているかのようにうごめくことで、原初に克服したはずのアニミズム的な自然理解のあり方、すなわち、自然のはたらきに超自然なにかを読み取るような理解のあり方を鑑賞者に想起させ、近代的な精神に抑圧された前近代的なものの回帰としての「不気味なもの」を体現するものであると指摘している(Bell 2014)。

フロイトは、不気味なものを原初的な感情や幼児感覚に結びつけている。それは「不安や恐怖をひき起こすもの」に属しており、とくに前者に焦点を当てれば、そのような力は「アニミズムといういにしえの世界観」と関わっている。すなわち「不気味な感情」は「思考の万能、即座の欲望成就、秘密の力による害、そして死者の回帰」といった、自然のはたらきに物質的、物理的に現実を超えた力を読み取るような古い思考の回帰によってひきおこされる(フロイト 1919[2016])。フロイトの言葉を聞こう。

こうしたところで不気味な感情の発生をみちびく条件は、見誤りようがないであろう。わたしたちは、あるいはわたしたちの原始の祖先は、かつてそれらの可能性を現実のものであると見なし、それらの出来事の到来を現に信じていた。今日、わたしたちはそんなことを信じていない。そうした思考様式は克服されたわけである。とはいえ、その新しい信念に確たる自信があるわけでもない。古い信念はまだわたしたちのなかに生きており、それが裏づけられる機会を待ちうけている。したがって、遠ざけられた古い信念に裏づけを与えるかに見えることが今わたしたちに起こると、たちまち不気味な感情が発生……する。(フロイト 1919[2016]: 253-254)

わたしたちはすでに前近代的なアニミズムを脱したと思いなしている。しかし、その自信はふとしたときに——いのちをもたないはずの人形が動き出したとき——揺らぎ、その思いなしが抑圧していた「原初(primitive)」の世界が回帰する。これが、フロイトの不気味なものについての分析であるとベルは整理する(Bell 2014)。

こうしたユーモアと不気味さは、排他的ではない。ユーモアが不一致によるおかしさから、不気味さがいのちをもたないものがいのちをもつかにみえることで呼び起こされるフロイト的な原始の回帰からやってくるなら、いのちをもたないものがいのちをもつことによって不気味な感情が引き起こされつつ、なおもユーモラスであるような、逆に、笑いながら、不気味さを感じさせるような不気味なユーモアもありうる。ことば遊びはこれくらいにして、具体例をみてみよう。たとえば、わたしたちはパペットカンパニーBlind Summitの公演『The Table』において、不気味な笑いを見出す。

主人公のモーゼス(Moses)がテーブルの上で過ごす12時間が公演では提示される。モーゼスはコミカルに踊り、宙を舞う。それらの動きはいきいきとしてはいるが、人形であることをはっきりと示す。モーゼスは軽妙に観客に話しかけ、笑いを誘う。同時に、あまりにいきいきとしていながらも、機械的にふるえ、奇妙な動きをみせ、どこか不気味で不安を掻き立てる。彼の顔がこちらに向けられると、どこか落ち着かなくなる。彼はほんとうに、人形なのか。

人形は、二重視をその本質的な部分とすることで、しばしば、笑い、不気味さ、あるいはその両方を、鑑賞者たちにひきおこす。ここから、もしかすると、それは本質的にユーモラスであり、かつ同時に、不気味でもあるのかもしれない。人形は、二重視を可能にする人形は、その存在のあり方によって、本質的にわたしたちに不気味な笑い、ユーモラスな不気味さをもたらすのかもしれない。

この考察の当否は置くにせよ、以上から、人形のオブジェクト性と生命性との二重視は、笑いと不気味さといった効果を鑑賞者にもたらすための重要な資源として用いられていることがみてとれる。このように。二重視は、さまざまな論者が指摘する人形の特徴を理解する枠組みとして有用なものであることが確認できる。もちろん、二重視が可能にする人形の二重性は、それだけでは笑いや不気味さをもたらすわけではない。それ以前に、まず表現の資源として存在する。この資源は、笑いや不気味さをもたらすためにのみ用いられるわけではなく、おのおのの作品やパフォーマンスによってさまざまに利用される。ちょうど、鳥の翼という構造が、空を飛ぶためや、求愛行動、あるいは、海を泳ぐために利用されるように、二重視という構造は、笑い、不気味さといったことなる効果をうむための手がかりとして、さらには、さまざまな表現の道具として利用することのできる、人形劇という表現形式がもつ際だった特徴なのだ。

2.3. 中間世界の存在者

本節では、虚実皮膜のあわいにあるという人形の存在のあり方について、考えたい。そうすることで、『アムフォ』の「アムフォ」が人形であることによってこそ生み出される効果とはなにかについて考える手がかりをつくりたい。

ここで、わたしは、虚実のあいだにたゆたう存在として、パウル・クレー(Paul Klee)の子どもたちを思い出す。といっても、もちろん彼の実子ではなく、作品群に現れる子どもたちのことだ。彼ら、彼女らは、あいらしくも、わたしたちをどこか落ち着かなくさせる。

図3:パウル・クレー『腹話術師、沼で叫ぶ人』(1923)*12

図3:パウル・クレー『腹話術師、沼で叫ぶ人』(1923)*12

子どもたちについて、クレーはこう述べている。

僕が言おうとしているのは、たとえば未だ生まれざる者と死者の国、来ることができ、来たいと思っているのだが、しかし来なければならない筋合いはない者たちの国、つまり中間の世界だ。少なくとも僕にとっては中間の世界だ。そう呼ぶわけは、人間の五感が外的に捉えることのできる世界の隙間に、僕はその世界を感じ取るからだ。……子どもや狂人、未開人には、その世界が今なお見えている。もしくは今ふたたび見えるようになっている。(Schreyer 1956, S. 171; 223:『パウル・クレー』展覧会図録(2015)より引用。)*13

クレーの作品に住むのは、未だ存在していない者たち、そして、すでに存在しなくなってしまった者たち、存在しない子どもたちだ。クレーの子どもたちは画面のなかでしずかに息をしているが、四方は守られ、わたしたちもまた向こうへと引き込まれることはない。けれども、人形は、そこにいる。鑑賞者は空間に占めるその質と量を知覚する。

クレーの例示するものたちよりもよりひろいいみで「存在しない者たち」が、どうすればわたしたちと出会うことができるのか、わたしたちはどうすればそのような想像的な遭遇が可能なのだろうか。この問いに対して、人形のあり方を考えることで取り組んでみたい。

ここで、彫刻家、画家である加藤泉の作品を手がかりに、この問いを問うてみたい。

とくに有名な『無題』(2004)に注目しよう。それはたしかに、人形劇のように動くことはない。しかし、台座なしに、両足で立ち、壁に両手をつけ、こちらを向くような姿勢は、ふつうの彫刻よりも、より鑑賞者を意識しているようで、いまにも動き出すかにみえる。そうして、この作品は、展示される人形でありながら、これまで議論した人形の二重視を可能にするといえる。この作品を見ている者は、それがメディアを通した鑑賞であれ、落ち着かない、ざわざわとした気分になる。動くはずがない、と理解し、それが彫刻であることを知覚しているのと同じほどに、それが動き出すような想像を行う。それは、加藤のその他の人型を描いたドローイングや絵画と比較すればわかるように、そのモノ性によって、つまり人形であることによって可能になっている。人形であるからこそ、『無題』(2004)は不気味で、しかし、あるいは奇妙な両生類や魚類の幼生のようにどこかあいらしく感じられる。彼の幼生のそして原初の呪術的な生きものを思わせる作品群は、この人形の力を引き出している。

このように、人形はモノであることを知覚させつつ、イキモノであることを想像させることで、この世界には存在しない者たちをその身に宿すことができる。そのような想像を可能にする。だが、たんに想像させるなら、もちろんほかの形式によっても可能だ。他の形式との違いは、第二節の冒頭に戻れば、その「原初性」、とくに「モノ」としてのはっきりとした現前性にある。人形はそれによって、それが、まるで生きているかのように想像させることを可能にする。人形は、わたしたちの前に迫ってくることによってこそ、すなわち、「モノ」であると知覚されることで、わたしたちに、存在しない者たちとの遭遇の想像を可能にする。知覚と想像とが、手と手を取り合って、人形を虚実皮膜のあわいに立たせる。わたしたちは、二重視を介して、非存在の住人たちと遭遇する。

「アムフォ」もまた、存在しない子どものひとりなのだ。アムフォはたんに絵ではない。それは人形である。そのモノ性によって、それはそれが生きているという想像を下支えする。「アムフォ」はそうして、あわいに立ち、異世界とこの世界の中間に『アムフォ』という映像メディアはある。『アムフォ』という作品そのものは、メディアの中にだけ存在して、それじたいでひとつの中間世界をかたちづくっている*14。以上の議論から、「アムフォ」が人形であるからこそ発揮できる力とは、「モノ」であるがために、知覚と想像の化合を可能にする力であるといえる。

2.4. 三つの身体

前節まででは『アムフォ』が「人形劇」であることから、その特殊性を議論する前提として、人形劇一般の特徴をやや詳しく提示した。本節では『アムフォ』と「VTuber」カテゴリと関連していることから、後者に注目して、二重視の構造との関係に関する議論を行う下準備をしたい。

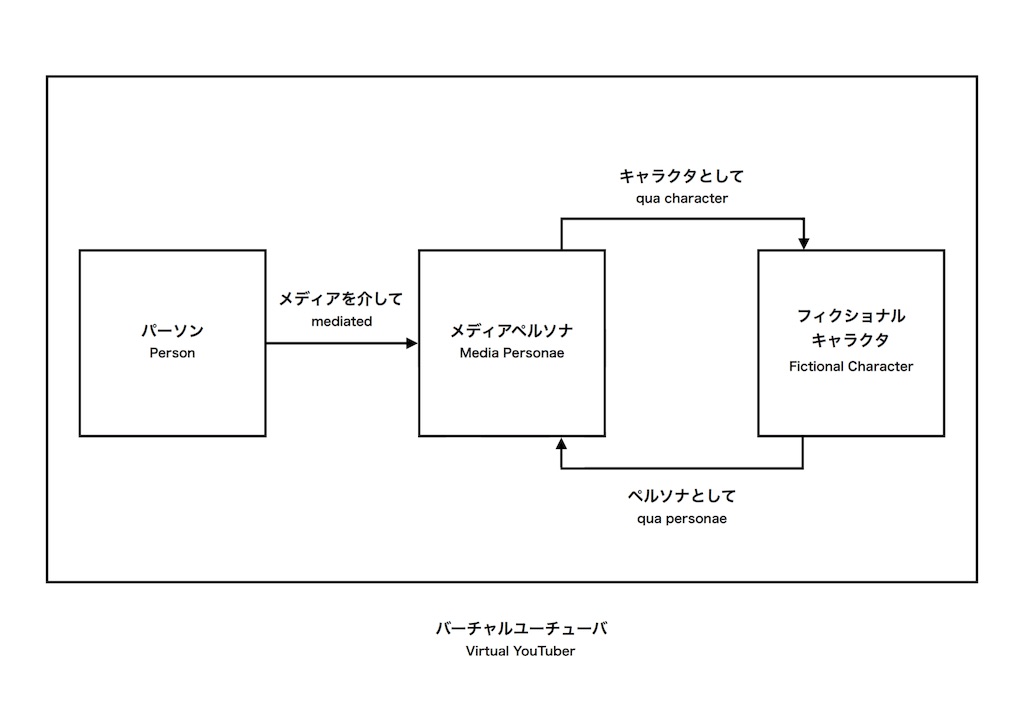

VTuberとはどのように鑑賞されるカテゴリなのだろうか。ここで、拙論(難波 2018)において提示された「三層理論」に基づいて、VTuberというカテゴリを特徴づけよう。

「三層理論(three tiered theory)」とは、VTuberとは何でありうるか、とくに、わたしたちはそれらの何に魅入られているのだろうか。この問いに応えるために提示された枠組みで、その主張は「VTuberの鑑賞の対象は、パーソン、メディアペルソナ、そして画像的フィクショナルキャラクタの三層の身体から構成され、それらの関係づけにおいて、それぞれが、あるいはその総体が、そのつど、鑑賞者の鑑賞の対象になっている」というものだ。

三層の身体を構成する、じっさいのひとである「パーソン(person)」そのパーソンのメディアを介した現れである「メディアペルソナ(media persona(e))」そして、パーソンが用いるひろい意味でのアバター、「フィクショナルキャラクタ(fictional character)」について、それぞれの意味をかんたんに説明しよう。

まず、「パーソン」はじっさいのひとであり、ふつうオーディエンスによってはアクセスできない対象であって、いわゆる「中の人」として呼ばれる、「ヒト」として理解される対象である*15。つぎに、そのパーソンのメディア上での現れである「メディアペルソナ」という概念は、Horton & Wohl(1956)によって、テレビの出演者とオーディエンスとがむすぶ独特な関係を説明するために提唱された概念である。テレビ上のメディアペルソナとオーディエンスは、ふつう相互関係しえないにも関わらず、オーディエンスは画面上のメディアペルソナに対してあたかも現実の人物に対するような親しみを感じることで、「パラソーシャルなインタラクション(Parasocial Interaction: PSI)」を行う(Horton & Wohl 1956)。こうした親しみを感じるようなインタラクションが持続することでつよく形成された関係は「パラソーシャルな関係(parasocial relationship: PSR))」と呼ばれる。いわゆる「中の人」と呼ばれる対象は、じつのところ、パーソンとペルソナとを混合させたものだ。

さいごに、ひろい意味でのアバター、擬人的な画像が表象している対象を「フィクショナルキャラクタ(fictional character)」と呼ぶ。VTuberが鑑賞されるとき、オーディエンスによってこれらのいずれか、あるいは複数に焦点が当てられている。つまり、

VTuberの鑑賞の対象の構成要素はパーソン、ペルソナ、そしてキャラクタという三つの身体とに分けられる。そして、ペルソナとキャラクタの画像がつねに重ね合わせられ、かつ、パーソン/キャラクタとペルソナの層がそのつど関係づけられながら……ペルソナが鑑賞者の鑑賞の対象になっている。(難波 2018: 121)

図4:バーチャルYouTuberの三つの身体

図4:バーチャルYouTuberの三つの身体

図4を参照しつつ具体例にそって解説してゆこう。たとえば、『輝夜月』というVTuberは、「輝夜月」の動きをつくりだしているひとであるパーソンと、TwitterやYouTube、各種イベントでみられ、ファンによって共通理解としてつくりあげられる特定のペルソナイメージをもつ。ここで、ペルソナイメージとは、ペルソナの性格やその背景が鑑賞者に与える印象の総体を指す。ペルソナイメージは、パーソンじしんの性格や印象とつねに一致するわけではなく、その多くは、メディアを介してのみ構築され得たもので。そうしたペルソナイメージとパーソンの性格とはかならずしも一致しない(難波 2018: 119, 123)。 そして、『輝夜月』の知覚可能な見た目は、「輝夜月」というフィクショナルキャラクタの画像であり、パーソンのそれではない。また、「輝夜月」というフィクショナルキャラクタには性格がほとんど存在せず、鑑賞者が『輝夜月』の性格とみなしているのは、「輝夜月」の動きをつくりだしているパーソンがメディアを介して現れたペルソナイメージである。

鑑賞者は「輝夜月」というフィクショナルキャラクタの画像のかわいさ、すなわち、その造形的なかわいさと、『輝夜月』というメディアペルソナイメージの愛らしさ、あるいは、『輝夜月』のパーソンについてのなんらかの知識を、意識的ではないにせよ総合させながら、『輝夜月』というVTuberの総体を鑑賞している。

2.5. 分離する身体

さて、これまで、人形劇の二重視、そしてVTuberの三層理論といった概念を導入してきた。こうした道具立てから、異世界系人形劇である『アムフォ』はどのように分析、批評できるのだろうか。

まず、『アムフォ』はどのようなカテゴリにおいて鑑賞されるのかを確認しよう。そのことは、第一節において詳しくみてきたように、「異世界」からの「投稿動画」という形式を、その言語と設定によってつくりだしていることから、さらに、加えて、SNSにおいて、「アムフォ」は、そのパーソンであると思われるボンタとは異なる存在として提示されていること、そして、『アムフォ』の第一話で言及され、Twitterのプロフィール欄に「VTuber(?)」とあることから読み取れる。つまり、『アムフォ』は、まず、三層の身体をその鑑賞の対象としてもつVTuberカテゴリにおいて鑑賞される。

VTuberカテゴリにおいて鑑賞されるとは、すなわち、VTuberに特徴的な三つの身体と関連してこの作品が鑑賞されるということだ。

とはいうものの、『アムフォ』は一般的なVTuberカテゴリにおいてのみ鑑賞されるわけではない。その映像に映る要素から、そしてなにより、「異世界系人形劇」という名称からわかるように、この作品は「人形劇」としても鑑賞される。このふたつのカテゴリはどのように関係しあうのだろうか。まず、三層理論を参照しつつ、「アムフォ」の身体のイメージを分析しよう。

まず、パーソンとペルソナの関係に注目しよう。「アムフォ」のパーソンは翻訳者として目されているボンタ氏である。だが、この両者は明らかに一般的なVTuberにおけるそれらとは異なる関係をもっている。一般的なVTuberにおいては、パーソンは、物語世界におけるキャラクタを「演じて」いるわけではなく、そのつど鑑賞者との相互作用によってつくりだされるペルソナを「装って」いる。たとえば、『輝夜月』という演じるべき「キャラクタ」は、わずかな設定はあるにせよ、シャーロックホームズやハムレットのようには存在せず、『輝夜月』のパーソンや鑑賞者によってつくりだされていくペルソナのみが存在するのであり、VTuberのパーソンは、演じるべきキャラクタをもたず、そのつどつくりあげていくペルソナを瞬間ごとに装っているのだ。「アムフォ」のばあい、ちょうどVTuberがそうであるように、投稿動画内に現れる「YouTuberとしてのアムフォ」がメディアペルソナであり、そのうちには、異世界人としてのアムフォというパーソンが存在するように想像される。だが、『アムフォ』におけるパーソンとペルソナとはVTuberにおけるような癒着はなく、両者はたがいにひきはがされている。ここにこそ前節で議論した人形劇の二重視が表現の資源として役立てられている。

そのことを明らかにするために、ペルソナとキャラクタの関係を分析しよう。一般に、VTuberの身体においては、それが2Dにせよ3Dにせよあるていどのリップシンクやモーショントラッキングによって、そのキャラクタの画像とペルソナとを重ね合わせることができる。しかし、「アムフォ」は人形であることによって、その「オブジェクト性」と「生命性」とを同時に示し、よりつよく原初的なモノ性をあらわにする*16。それにより、「アムフォ」のキャラクタの画像とペルソナとは、結びつきを、いっぽうでは想像的に維持しながら——「これはアムフォである」——たほうでは、知覚において引き離す——「これは人形である」——つまり、「アムフォ」というペルソナが具体的なかたちをもって現れるところの人形、すなわち画像としてのキャラクタが、一般的なVTuberよりも、より原初的で、そのモノ性をあらわにしている。

人形に特徴的な二重視におけるモノ性の顕示によって、『アムフォ』はVTuberカテゴリにおいて鑑賞されることを意図しつつも、そのカテゴリにおいて重要なペルソナとキャラクタとの重ね合わせをみずから分離させる。そのことによって、さらに、ペルソナとパーソンの分離も開始される。というのも、程度の差はあるにせよ、VTuberにおいては可能な、パーソンの動きと画像が同期することによる、パーソンとペルソナ-キャラクタの画像との関連づけは『アムフォ』においては起こりえないからだ。人形には人形使いがいる。人形と人形使いは、人形使いの腕がどれほどたくみでも、同一視されることはない。人形に命が宿るほどに、それは人形であることをますます明らかにしてゆく。そして人と人形とは、互いのちがいをきわだたせる。人形の限界ではなく、二重視を可能にするその可能性だ。

『アムフォ』はパーソン、ペルソナ、キャラクタの三層を仮構させながら、パーソンとペルソナとを、ペルソナとキャラクタとを分離する。こうして『アムフォ』はVTuberカテゴリそれじたいにたいする批評的な作品となる。『アムフォ』は、主として映像の形式と言語がつくりあげる「投稿動画」という設定によってVTuberというカテゴリにおいて鑑賞されるように鑑賞者を誘いつつ、そのカテゴリにおいて人形劇を提示することで、VTuberの三つの身体の構造を、人形劇における身体の二重視によって、そして、人形劇に特徴的なその人形の操者の存在をあらわにすることによって、パーソンとペルソナ、ペルソナとキャラクタ、もちろんパーソンとペルソナの身体をはっきりと分離させ、こうして、作品それじたいによってVTuberというカテゴリを分析し、提示している。つまり、『アムフォ』は、人形劇という形式をVTuberという形式に組み合わせることによって、虚構性そのものを鑑賞者に意識させ、両者のメカニズムを露わにする、いわば「虚構のリアル」を提示する。

3. 虚構のリアリズム

アムフォはVTuberの構造を探り当てることによって、同時に、「虚構性」をもその作品のなかで主題としている。映像と言語という形式においては、『高い城のアムフォ』は物語世界の中に鑑賞者を組み込むことで、べつの世界の実在感を高めているいっぽう、たほうで、人形劇という形式においては、鑑賞者は、物語に没入しつつ、虚構性を意識させられる。ちょうど、人形劇の「二重視」がそうであるように、『アムフォ』は虚構世界に没入させつつ、しかし、それが虚構であることを意識させることで、鑑賞行為の担い手であることを意識させることで、彼女らが観ているものの虚構性を浮き立たせ、鑑賞者に虚構性それじたいへの注意を促す。

そうして、鑑賞者が、たんに受動的な傍観者ではなく、虚構世界を立ち上げるためのメンバーの一員であるということ、そして、その虚構世界を維持してゆくためには、作者のみならず、それを受容する鑑賞者の力をも必要とするということを示している。それはひるがえって、鑑賞者をその想像に引き込んで離さないことで、パラソーシャル関係を築くVTuberのしくみへの冷静なまなざしを鑑賞者に提示することにもなる。アムフォはわたしたちを見つめる。アムフォとわたしたちの目は合わない。それはいきいきと異世界で生きているが、同時に、どこまでも人形である。『アムフォ』はユーモラスである。同時に、しずかにただよう不安。風は吹き、ふれると風ではなくなる。風は中間にしか存在しない。アムフォ。amu-fo。風を-想う。中間世界の子ども。

『高い城のアムフォ』は、投稿動画と異世界語という形式を、物語世界を構成し、鑑賞者をその世界に組み込む要素として利用することで「リアルな虚構」をつくりだし、同時に、VTuberカテゴリのもとで人形劇を鑑賞させることによって、VTuberの身体の構造と物語世界の虚構性とを鑑賞者に意識させ「虚構のリアル」を暴露する。『高い城のアムフォ』は「リアルな虚構」と「虚構のリアル」、あるいは虚構への没入と虚構からの分離とのあいだに鑑賞者を引き込むことで、鑑賞者に独特な鑑賞経験をもたらしつつ、虚構性とVTuberカテゴリへの反省を促す「虚構のリアリズム(realism of fiction)」作品である。

『アムフォ』は、人形とVTuberの両方へとわたしたちの思索を誘う。本稿で取り上げた二重視は人形だけに限られるのか。VTuberはあらたなデジタル化された人形、いわば「バーチャルなパペット」なのか。本稿における考察が、いくばくかなりとも『アムフォ』の魅力を引き出すものであること、そして、バーチャルリアリティと人形のそれぞれについての、そして、それらが交差するあらたなトピックに足を踏み入れるための入り口となることを期待する。

おわりに

『高い城のアムフォ』は、わたしがVTuberという文化を知るきっかけになった作品であり、同時に、途中でふれた、拙稿「バーチャルYouTuberの三つの身体」の重要なアイデアの源泉となった作品でもあります。どこか懐かしく、なぜかすこし寂しげな雰囲気に心を奪われ、鑑賞をはじめました。

『アムフォ』からVTuberに関心をもったゆえか、わたしのVTuber文化への興味のひとつは、その表現形式としての媒体の特殊性と、それを批評的に操作することでうみだされる(未来の)作品群とに向かっています。VTuber文化は企業の参入により、これからその経済的な存在感を増してゆくだろうし、個人系VTuberも、技術の一般化によりますます増大するでしょう。VTuberという表現形式の枠組みのなかで洗練をめざすVTuber作品の批評もむろん重要ですが、それと同時に、その媒体を利用してさまざまな斬新な表現の試みを行なっているVTuber(あるいはVTuberを特徴づける要素を用いた作品)を評価する文化が発展することを期待しています。VTuberの媒体としての特徴に批評や操作を加えつつ、わたしたちに多様な鑑賞経験をもたらしてくれるさまざまなVTuber作品が生まれることを、一鑑賞者として楽しみにしています。

また、最後になりましたが、画像の引用を快く許諾していただきました翻訳者の巡宙艦ボンタさんには感謝を申し上げます。そして、末尾になりましたが、異世界の興味ぶかいお話を伝えてくれるチャーミングでミステリアスで、すてきな呪術師、アムフォに最大限の感謝を込めて。

rakn! amufo! i yomi nya ki wor wic.

imi cnom amara rus.

Yuuki Namba.

ナンバユウキ(美学)Twitter: @deinotaton

引用例

ナンバユウキ、2018年「『高い城のアムフォ』の虚構のリアリズム——虚実皮膜のオントロジィ」Lichtung Criticism、http://lichtung.hateblo.jp/entry/2018/08/10/『高い城のアムフォ』の虚構のリアリズム:虚実。

参考文献

青木孝雄、1989年「近松の〈詩学〉について:『難波土産』冒頭のテクスト読解に即して」『藝術研究』(2)、(広島芸術学研究会)、37-51項。

石川潤ほか編、2015年『パウル・クレー だれにも ないしょ。』(読売新聞社)

Bell, J., 2014, “Playing with the eternal uncanny: The persistent life of lifeless objects,” The Routledge companion to puppetry and material performance, 43-52.

フロイト・S「不気味なもの」、H. ベルクソン、S. フロイト、2016年『笑い/不気味なもの 付:ジリボン「不気味な笑い」』原章二訳(平凡社)205-271項。

Hopkins, R., 2008, “What do we see in film?” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 66(2), 149-159.

難波優輝、2018年「バーチャルYouTuberの三つの身体:パーソン、ペルソナ、キャラクタ」『ユリイカ』50(9) 特集バーチャルYouTuber、117-125項。

Price, J., 2013, “Objects of humour: The puppet as comic performer,” Comedy Studies, 4(1), 35-46.

Thomson‐Jones, Katherine., 2009, “Cinematic Narrators,” Philosophy Compass 4.2, 296-311.

Tillis, S., 1990, Towards an Aesthetics of the Puppet, (Master dissertation).

Wilson, George., 2006, "Transparency and twist in narrative fiction film." The Journal of Aesthetics and Art Criticism 64.1, 81-95.

画像引用

『高い城のアムフォ』2018年。人形劇系異世界Youtuber 高い城のアムフォ - YouTube

注

*1:https://kakuyomu.jp/works/1177354054883808252

*2:以下『高い城のアムフォ』は『アムフォ』と略記する。

*3:たとえば、『ブロンドの殺人者』(1944)において、カメラは主人公を非人称的に撮影しながら、その心情が画面上に表象されている。一人称視点において登場人物の酩酊状態や幻覚を表象することを超えて、「ねじれた」ショットが現れている。こうした例は媒体の不透明性を高め、一般的な映画を鑑賞する際のルールをさらに複雑にしている。

*4:たとえば、VTuber(以下「VTuber」は「バーチャルYouTuber」を指す。)というカテゴリを利用して、独自の鑑賞経験をもたらしている『鳩羽つぐ』もまた、こうした映像のルールに自覚的であり、鑑賞者を物語世界に組み込む作品であるといえるだろう。

*5:加えて、その装飾品や小道具もまた、ひとの手でつくられた素材感あふれるものたちであるし、ひとの手がはっきりと映りこむこともしばしばみられる。

*6:https://youtu.be/QaSBDeX3Y1k

*7:たとえば、文楽における操者やおおくの子ども向けの人形劇における操作道具の明示。

*8:Paska, Roman ([1990] 2012), ‘Notes on puppet primitives and the future of an illusion’, in Penny Francis (ed.), Puppetry: A Reader in Theatre Practice, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 136–40.

*9:この部分の近松の主眼は、人形の造形的性質のみならず、その台詞を含めて、「実」らしさと「虚」との均衡が浄瑠璃の制作においてどう扱われるべきかについてであり、かならずしも、人形そのものの存在論的地位に限定される議論をしているわけではない(cf. 青木 1989)。また、二重視に直接関係する議論を近松が行なっているわけではなく、ティリスも述べているようにいくぶんか比喩的な言葉の関連性において引用されている

*10:Conti, Nina (2007), Complete and Utter Conti, London: Mike Perrin For Just For Laughs Live. Priceのスクリプトより引用。

*11:あるいは、アレクサンダー・カルダーのコミカルな人形劇によるサーカス『Cirque Calder』をみてみよう。http://www.ubu.com/film/calder_circus.html: embed。ここでは人形はサーカスの最中でしばしば失敗する。そのときは、カルダーがにょっと手を出して、(むりやり)成功に導いてしまう。ここでは、人形が、いきいきと自在に動いており、鑑賞者は、「これはいきているサーカスの劇団員たちだ」と想像しているのに、カルダーが想像の外から介入してしまうことで、そのお約束はやぶけ、精神的パターンは裏切られる

*12:https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Ventriloquist_and_Crier_in_the_Moor_MET_DP-820-001.jpg

*13:Schreyer, Lothar, Erinnerungen an Strum und Bauhaus, München 1956

*14:あるいは、『アムフォ』は、異世界のアムフォが異世界で行なっている人形劇なのかもしれない。『アムフォ』において映るのは、アムフォがつくった人形、その手はアムフォの手だ。すると、『アムフォ』に登場する人物たちも、おそらくはアムフォひとりで操作する人形たちということになる。性を剥奪されたところまでは真実だが、それを取り戻した話も、妹との再会もすべてお話のなかでのできごと。と考えると、とても物寂びた作品に変貌する。この想定は魅力的ではあるが、どのように擁護できるのかは本稿では問わないことにしたい。いずれにせよ、『アムフォ』のこの世界での、この世界の人間が理解するところの魅力や興味ぶかい点は、以上の想定が正しいにせよ、ふつうに人形劇と理解するにせよ、本稿の議論には直接関係しない。

*15:「パーソン」は「ヒト」として理解される対象であればよく、いまはまだおとぎ話だが、ひじょうに精巧な機械で、感情をもっているようにみえ、わたしたちと一定の親密な関係を構築できるような知的な存在は「パーソン」になりえるだろう

*16:ひるがえって、VTuberを特徴づけるのは、そのモーションキャプチャによるパーソンとペルソナとキャラクタの重ね合わせ、重ね合わせによる境界の溶解である。

バーチャルYouTuberスタディーズ入門:コミュニケーション・ボディ・エコロジィ

はじめに

『ユリイカ』七月号 特集 バーチャルYouTuber 発売されました。

わたしも一編、「バーチャルYouTuberの三つの身体:パーソン、ペルソナ、キャラクタ」という論考を寄稿しております。論考では、さまざまな研究分野を横断しながら、VTuberの批評や研究のための手がかりになるような概念をつくることを試みました。ただ、紙幅の都合、各文献の詳細な解説は行えませんでした。

そこで、VTuberを批評、分析、あるいはそれを手がかりにコミュニケーションや現実と虚構、そしてバーチャルの関係を考察したい、というひとびとの役に立てればと思い、(勝手に)連動企画「バーチャルYouTuberスタディーズ入門」と題して、これまでに読んだ文献や目を通した文献を中心にリストをつくりました。寄稿した論考のサイドノートとして楽しめるようにつくってありますので、ぜひお手元にご用意のうえお読みくださいませ。また、わたしは読まないぞという方も、おもしろそうな文献を見つけてこれからの考察や批評に役立てていただければと思います。

ひろく、VTuber、バーチャルアイドル、YouTuberといった文化を考察するひとのための手がかりになればうれしいです。

また、ご感想などありましたら #三つの身体 でつぶやいていただけると、(元気があれば)拝見しにゆきますのでよろしくおねがいします。

三つの身体

- 難波優輝「バーチャルYouTuberの三つの身体:パーソン、ペルソナ、キャラクタ」『ユリイカ』50(9) 特集バーチャルYouTuber、117-125項、二〇一八年。

いきなり宣伝です。この論考は、主に、⑴コミュニケーション研究、⑵美学、⑶ファン研究の文献を手引きとして、鑑賞を整理するにあたって重要な概念をつくろうとしたものです。概要を引用してみましょう。

本稿では、メディア/コミュニケーション研究、美学、そしてファン研究を手がかりに、VTuberの鑑賞実践を分析、整理し、批評や解釈、あるいは研究の有用な道具立てとなるような概念をつくりだすことを試みる。

はじめの二つのセクションでは、鑑賞者とVTuberの関係を軸に、VTuberの特徴が、その鑑賞の対象としての構成要素の複雑な関係性に見いだせることを明らかにする。その後、よりひろい視野から、VTuberを取り巻く鑑賞実践の総体を「環境」をキーワードに考察することで、VTuberという文化が、鑑賞者によるVTuberの動画やテクストの絶え間ない解釈と再構築とを特徴とするものであることを指摘する。

拙稿では、二つの主張をしています:まず、VTuberの鑑賞の対象は多層の「身体」からなること、そして、VTuberの鑑賞実践はその総体を「環境」というキーワードで捉えられること、です。

構成は以下の通りです。

- はじめに

- 第一節:VTuberとは誰か?

- 第二節:身体は重なり合う

- 第三節:鑑賞の環境学

- おわりに

新規追加要素と旧要素

拙稿は、ブログで発表した以下の論考を再構築し、さらに「環境」に関する新たな議論を加えたものです。

ブログの論考(旧論考)とユリイカ論考(新論考)とを比較して、アップデートされた要素に、以下の三つがあります。

- 「ペルソナとして」、「キャラクタとして」という定式化を「パーソンのペルソナとして」、「キャラクタのペルソナとして」と再整理した。

- キャラクタとペルソナとパーソンとの関係の分析の追加。

- 「環境」をキーワードに、VTuberの鑑賞実践を、鑑賞者の実践に焦点を当てた分析の追加。

また、紙幅の都合上、新論考には盛り込めなかった旧論考の要素は、これらの三つがあります。

- ペルソナ-オーディエンス関係の研究紹介(viz., 社会関係のスペクトラムとBrownのパスフロウモデル)。

- 具体的なVTuber作品の批評(vi., 『鳩羽つぐ』と『高い城のアムフォ』)

- 倫理的問題(viz., 画像表象とペルソナとキャラクタの画像のエスニシティ・ジェンダ論)

なので、旧論考を読んだ方も、新論考を読んだ方も、ご関心に応じて、どちらも読んでいただけると幸いです。

宣伝はこのくらいにして、以下では、旧新論考を書くにあたって読んだものの、直接参考文献に入れることはできなかった論文も含めて紹介してゆきます。

第1節:コミュニケーション

1. パラソーシャル関係|Parasocial Relation

まず、第一節のパラソーシャル関係およびメディアペルソナの概念に興味をもったかたもいるでしょう。この二つの概念が提示されている基本文献は以下です。

- Horton, D., & Richard Wohl, R., 1956, “Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance,” Psychiatry, 19(3), 215-229.

理論的な枠組みを提示してはいますが、それを裏づけるデータはまだ出揃っていませんでした。これ以後、ペルソナ概念とパラソーシャル関係の経験的研究と並行して、その概念の明確化やどのような認知的側面が関係しているのかが研究されてゆきます。経験的な研究は多くあり、そのひとつひとつが魅力的な問いと実験方法を提示していますが、個別に見てゆくと、ともすると大きな流れが見えなくなる可能性もあります。そこで、概観を得るためのまとめとして、この三つを読むとよいでしょう。

- Giles, D. C., 2002, “Parasocial interaction: A review of the literature and a model for future research,” Media psychology, 4(3), 279-305.

- Hartmann, T., & Goldhoorn, C., 2011, “Horton and Wohl revisited: Exploring viewers' experience of parasocial interaction,” Journal of communication, 61(6), 1104-1121.

- Brown, W. J., 2015, “Examining four processes of audience involvement with media personae: Transportation, parasocial interaction, identification, and worship,” Communication Theory, 25(3), 259-283.

まず議論の総体を眺めるならGiles(2002)を、つぎに、HortonとWohlのアイデアを詳しく考えるならHartmann(2011)を、そして、パラソーシャル関係にとどまらず、ペルソナ-オーディエンス関係(PAR)に関する研究を概観するならBrowm(2015)を読むとよいでしょう。

2. メディア|Media

拙稿ではそれほどふれられませんでしたが、メディアにおけるPARの多様性とその違いもそれとして研究すべきではあります。というのも、鑑賞者がペルソナと出会うのは、さまざまなメディアを介して、いろいろなレベルにおいてなのですから。たとえば、以下の論文をみてください:

- Bond, B. J., 2016, “Following Your “Friend”: Social Media and the Strength of Adolescents' Parasocial Relationships with Media Personae,” Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(11), 656-660.

- Stever, G. S., & Lawson, K., 2013, “Twitter as a way for celebrities to communicate with fans: Implications for the study of parasocial interaction,” North American journal of psychology, 15(2), 339.

- Vinney, C., & Vinney, L. A., 2017, “That sounds familiar: The relationship between listeners’ recognition of celebrity voices, perceptions of vocal pleasantness, and engagement with media,” Journal of Radio & Audio Media, 24(2), 320-338.

前者は二つはTwitterにおけるペルソナとオーディエンスの関係に、そして、Vinney & Vinney(2017)は、ペルソナの声とそれに対する親しみに的を絞った研究です。この論文は、同時に、前述のBrown(2015)において提示されたパスフロウモデルの批判も行なっており、興味深い論文です。

以上は引用しなかったのですが、VTuberにおいてはSNSの役割、そして声による親しみの形成も興味深いトピックになり得るでしょう。

3. パラソーシャルブレイクアップ|Parasocial Break-up

註でしかふれられませんでしたが、パラソーシャルブレイクアップ、すなわち、スキャンダルなどによるパラソーシャル関係の壊れについての研究もあります。

- Cohen, J., 2004, “Parasocial break-up from favorite television characters: The role of attachment styles and relationship intensity,” Journal of Social and Personal relationships, 21(2), 187-202.

- Hu, M., 2016, “The influence of a scandal on parasocial relationship, parasocial interaction, and parasocial breakup,” Psychology of Popular Media Culture, 5(3), 217.

Cohen(2004)はパラソーシャルブレイクアップの重要な論文と言えます。拙稿で文献にあげたのは後者で、こちらはスキャンダルとの関係に焦点を当てたものです。PARにおいて特徴的なのは、ふつうの対人関係ではそれほど衝撃的ではないような事態(e.g. 本人の顔が知られる、交友関係が知られる、経歴が明らかになる)ことによってPARが壊れ、オーディエンスが反応することでしょう。いわゆる「偶像化」と呼ばれる現象はこの方面からより明確に概念化/明確化する必要があるでしょう。

4. 擬人化|anthropomorphism

また、VTuberの「実在感」は、その生成過程はパラソーシャル関係から、そして、より広い視野からは、擬人化(anthropomorphism)研究の視点から分析できるでしょう。

-

Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T., 2007, “On seeing human: a three-factor theory of anthropomorphism.,” Psychological review, 114(4), 864.

-

Epley, N., Waytz, A., Akalis, S., & Cacioppo, J. T., 2008, “When we need a human: Motivational determinants of anthropomorphism,” Social cognition, 26(2), 143-155.

- Gardner, W. L., & Knowles, M. L., 2008, “Love makes you real: Favorite television characters are perceived as “real” in a social facilitation paradigm,” Social Cognition, 26(2), 156-168.

基本文献は前のふたつで、引用したのは最後のものです。Gardner(2008)は、「実在感」がオーディエンスにおいて感じられているだけではなく、その動作性テストから、感じられた実在感が、オーディエンスの動作にじっさいに影響を与えていることが示唆されており、非常に興味深い研究です。また、擬人化は、現象の理解や認識論とも関係しているでしょうし、美学的にも想像や隠喩の問題として議論されています。

5. スター研究|Star Studies

スターというトピックに関しては、映画研究において蓄積があります。その概観としては、

- Hayward, S., 2013, Cinema studies: the key concepts (New York, Routledge).

そして、Dyerの著作にあるスターのイメージ形成の議論から手がかりを得ました。

- Dyer, R., & McDonald, P., 1998, Stars, new ed. (London: British Film Institute). リチャード・ダイアー『映画スターの「リアリティ」 : 拡散する「自己」』浅見克彦訳(青弓社、2006年)。

まとめと展望

以上で扱ったトピックと概念は、VTuberにとどまらず、ペルソナと鑑賞者が関係する多くの社会的関係に対する分析枠組みとして有用でしょう。たとえば、二次元/三次元アイドル、有名なツイッタラー、といった隣接する対象のみならず、政治家や革命家のメディアペルソナの分析と批判にも用いられうるはずです。

ペルソナ一般は、それにふれる者とのあいだに、いつのまにか親密な関係をつくりあげうるのであり、それは使いようによっては、生活に癒しとリズムを与えうるし、たほう、回避すべき事態も引き起こせるでしょう。ゆえに、感性がどのようにハックされうるかを、前もって分析しておくことは無駄ではないはずです。

第2節:ボディ

1. キャラクタの画像|Picture of Character

-

高田敦史「図像的フィクショナルキャラクターの問題」Contemporary and Applied Philosophy 第六号、16-36項、二〇一四年-二〇一五年、https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/226263(2018年6月27日最終アクセス)。

- 松永伸司「キャラクタは重なり合う」、『フィルカル』Vol.1-No.2 76-111項、二〇一六年。

-

高田敦史「「キャラクタは重なり合う」は重なり合う」うつし世はゆめ/夜のゆめもゆめ、http://at-akada.hatenablog.com/entry/2016/10/22/213559、二〇一六年 (2018年6月27日最終アクセス)。

キャラクタの画像(図像)の想像とフィクションの議論に関しては、上の論文を読むとよいでしょう。

フィクションにおけるキャラクタとその画像(picture)の独特の関係づけについての問題を定式化し、描写の哲学の議論をもとに、キャラクタに関する「分離された対象」のアイデアを提示したのは高田(2014-2015)の論考です。これを受けて、「キャラクタ空間」、そして「Pキャラクタ(パフォーミングキャラクタ)」、「Dキャラクタ(ダイエジェティックキャラクタ)」の概念を導入したのが松永(2016)で、その応答として高田(2016)が書かれています。

拙稿ではこれらの議論から、キャラクタの画像とキャラクタの違いの区別の導入に関して多大な影響を受けています。

2. 身体|Bodies

- Cavell, S., 1979, The world viewed: Reflections on the ontology of film (Harvard University Press). スタンリー・カヴェ ル『眼に映る世界 : 映画の存在論についての考察』石原陽一郎訳(法政大学出版局、二〇一二年)

- Hopkins, R., 2008, “Depiction,” In The Routledge Companion to Philosophy and Film (pp. 84-94), (Routledge).

- Riis, J, 2008, “Acting,” In The Routledge companion to philosophy and film (pp. 23-31), (Routledge).

-

灰街令、2018年a「キャラジェクトの誕生」新・批評家育成サイト-ゲンロンスクール、http://school.genron.co.jp/works/critics/2017/students/akakyakaki/2748/(2018年6月27日最終アクセス)。

-

——、2018年b「「キャラジェクトの誕生」補論——杉本憲相」試論たちの箱庭、http://reihaimachi.hatenablog.com/entry/2018/03/31/003906(2018年6月27日最終アクセス)。

-

松永伸司「俳優、着ぐるみ、VTuber」、9BIT: GAME STUDIES & AESTHETICS、http://9bit.

99ing.net/Entry/87/、二〇一八年(2018年6月27日最終アクセス)。

- 猪口智広「ヴァーチャルなキャラクターの操演と動物性についての試論」『ユリイカ』50(9) 特集バーチャルYouTuber、223-229項、二〇一八年。

カヴェルは先日逝去されたアメリカの哲学、そして美学を代表する哲学者です。彼は、幅広い考察を行なっていますが、拙稿ではその映画の哲学に関する代表作の一つである『眼に映る世界』における、starとactor、そしてcharacterの独自の関係性に関する第四章の議論に影響を受けています(カヴェルの議論を参照しているHopkins(2008)、Riis(2008)も手がかりにしています)。

また、独自の視点からキャラクタの身体についての分析を行った、灰街(2018)はキャラクタの画像が表象するキャラクタとそれを使う者との関係を考察する上で、手掛かりとなった論考です。

松永(2018)は三層理論を用いた比較美学の試みを行なっており、議論の発展が見込めるでしょう。じっさい、猪口(2018)は、その枠組みをファーリー・ファンダムの鑑賞実践に応用しつつその特殊性の分析を試みています。さまざまな身体の鑑賞に焦点を当てた分析はさらなる可能性をもっているでしょう。

3. 虚構とバーチャル|Fiction and Virtual

- シノハラユウキ『フィクションは重なり合う 分析美学からアニメ評論へ』logical cypher books、二〇一六年。

- シノハラユウキ「デイヴィド・チャーマーズ「ヴァーチャルとリアル」」logical cypher scape、http://d.hatena.ne.jp/sakstyle/20180425/p1、二〇一八年(2018年6月27日最終アクセス)。

- Chalmers, D. J., 2017, “The virtual and the real,” Disputatio, 9(46), 309-352.

- ナンバユウキ「ヴァーチャルリアリティはリアルか」 Lichtung、http://lichtung.hatenablog.com/entry/2018/04/21/ヴァーチャルリアリティはリアルか?:VRの定義、二〇一八年(2018年6月27日最終アクセス)。

VTuberよりひろく、VR世界は、その存在論的地位に関する疑問も多くあります。リアルとフィクションのあいだに、「バーチャル」といった存在論的な隙間はありうるのかどうか。

まず、Chalmers(2018)の論考は、バーチャルは現実と同様の存在論的地位をもつとする、「デジタル実在論」を擁護しています(cf. ナンバ 2018)。しかし、チャーマーズの議論に関して、シノハラ(2018)が指摘するように、バーチャリティを、美学的な道具立てを援用しつつ想像や虚構性の概念から分析する可能性も大いにあります(わたしもこちらの戦略に興味をもっています)。

また、とくに作品における虚構世界がどのような関係にありうるのかを議論した著作に、シノハラ(2016)のものがあり、想像の関係を考察する際には、そして、想像と虚構の概念を整理する際にはお世話になりました。

まとめと補足

第2節のトピックと概念のいくつかは美学における議論から生まれたものです。じつのところ、拙稿ではそれほど表立って引用がなされてはいませんが、論考の全体を通しては、分析美学と呼ばれる領域における方法論や問題意識に影響を受けているといえるでしょう。こうした分析美学の入門書としては:

があげられます。また、より具体的なトピックに絞ったもので、より手に取りやすいと感じるものとしては、「批評とは理由にもとづいた価値づけである」という主張を、反論と再反論を繰り返すなかで提示してゆく、分析美学的な批評の哲学の入門としては:

- ノエル・キャロル『批評について:芸術批評の哲学』(勁草書房 二〇一七年)。

があります。さらに、分析美学全体の雰囲気はこちらの記事がよく伝えているように思われます:

VTuberのような勃興ジャンルの鑑賞実践を整理し、そこで用いられている概念を明確化する際には、こうした道具立てを用いることも有力なアプローチの一つであると考えています。

第3節:エコロジィ

1. ファン研究|Fan Studies

- Pearson, R., 2010, “Fandom in the digital era,” Popular Communication, 8(1), 84-95.

- Thomas, B., 2011, “What is fanfiction and why are people saying such nice things about it?” Storyworlds: A Journal of Narrative Studies, 3(1), 1-24.

ファン研究は1970年代からはじまりました。Thomas(2011)はその発展を跡づけており、どのような問題意識からファン研究がはじまり、進展していったのかが概観できます。また、デジタルな環境がもたらすファンダムのあり方の変化についてはPearson(2010)を参照しています。

2. 環境|Ecology

- Cooper, M. M., 1986, “The ecology of writing,” College English, 48(4), 364-375.

- Turk, T., & Johnson, J., 2012, “Toward an ecology of vidding,” Transformative Works & Cultures, 9.

ファンにおける文化形式の鑑賞実践を「環境」をキーワードに捉える方針は、主にこの二つの論考から手がかりを得ました。Cooper(1986)はライティング教育の視座から、書き手と読み手の関係を考察するなかで環境概念を提示しています。Turk(2012)はそれを発展させ、ファン動画がどのように作成され、そしてどのように鑑賞されているのかを具体例とともに分析しています。

まとめと発展

鑑賞実践に注目するアプローチは、とくに特定の鑑賞実践を引き起こすことを目的としているような作品の関して、より重要になるでしょう。たとえば、VTuberジャンルにおいて鑑賞されうるような『鳩羽つぐ』や『高い城のアムフォ』は、作品の解読や、その作品内で用いられる言語の読解という鑑賞も可能な点で、こうした実践指向の鑑賞分析が必要になるものでしょう。

たとえば、以前、『鳩羽つぐ』を「不明なカテゴリ」として、鑑賞者に積極的な解読を誘うことを意図した作品として分析しました:

ナンバユウキ「『鳩羽つぐ』の不明なカテゴリ:不明性の生成と系譜」Lichtung Criticism、http://lichtung.hateblo.jp/entry/2018/03/25/044503(2018年6月27日最終アクセス)。

この時点では、環境概念を手にしていなかったために、鑑賞実践を部分的にしか分析の手がかりとすることができませんでした。鑑賞の環境概念の彫琢とともに、その概念を用いてこの議論をアップデートする必要があるでしょう。

あとがき

わたしは、アイドルやスター、フィクショナルキャラクタにひとがなぜ魅了されるのかに、興味をもっていました。というのも、知人のいく人かはこれらにつよく魅了されているが、じぶんはそれに比べるとあまり没入して鑑賞してはおらず、なぜこのような鑑賞経験のちがいがあるのだろうと疑問に思っていたのです。

そこで現れたVTuberは疑問の詰まったからくり箱のようでした。どこから開けるべきか、どうすれば開くのか……その意味でわたしはVTuberという謎めいた文化の解読につよく魅力を感じています。加えて、そのペルソナの周囲でどのような鑑賞実践が形成されているのかにも興味を覚え、論考を書いた次第です。そして、さまざまな研究を辿るなかで、魅力的な概念に出会い、疑問のいくつかは定式化され、問いを問うための手がかりを得ることができました。

本稿が、そして拙稿が、実際に鑑賞実践のうちにあり、批評を行ないたいと思うひと、あるいは、この文化のもたらす問題に目を光らせるひと、そのほかさまざまなひとにとっての、VTuberについて考えるための足がかりになればと思います。

VTuber研究、そしてVRの環境の研究が、さまざまなレベルで開始され、知見が深まってゆくことを楽しみにしています。さらに、それらの研究から、つぎの文化や社会を、のみならず、気づかれていなかった過去の文化の系譜を考察する手がかりが生まれることを期待しています。

さいごに

さいごに宣伝を。現在、以上で紹介した各トピックの掘り下げのご依頼、また、VTuber、VR世界の出来事や概念の分析、批評のお仕事をお待ちしております。

VTuberの批評と分析については本ブログを、その他、どんな対象を研究しているのかなどは、もう一つのブログからご確認いただければと思います:

http://lichtung.hatenablog.com/entry/2017/07/31/225311

美学と哲学の立場から、概念の整理や批評を通して、あたらしい文化実践をよりいっそうゆたかにするとともに、文化実践がはらむ問題について取り組むための枠組みをつくってゆきたいとも考えています。

ナンバユウキ(美学) Twitter: @deinotaton

バーチャルユーチューバの三つの身体:パーソン・ペルソナ・キャラクタ

はじめに

2017年の終わりごろ、にわかに人々の耳目を驚かし、少しづつ人口に膾炙しはじめたバーチャルユーチューバ(VTuber)というものたちがいる。動画では、3Dあるいは2Dモデルのキャラクタが動き、企画やトークを行なっている。それらは、あらかじめ決められた演技を行うような3Dアニメーションとはあるていど異なっている。というのも、それらのキャラクタの動きは、演者の意図した動きから、不随意な動きまでもトラッキングすることで生成され、たとえば、ライブ放送においては、演者とキャラクタの動きのリアルタイムな同期が行われているからだ。それらはアニメーションにおけるフィクショナルキャラクタのようでもあり、また、Twitterやライブ放送でのオーディエンスと双方向的なコミュニケーションを行う様子からすると実在の人物のようでもある。

バーチャルということばにこと寄せて、実在しないが実質的に存在するような、実在しないが仮想的に存在するような、そこにはいるがどこにもいない存在として語られるだろうそれらについては、しかし、こうした箴言めいたことばではなおも説明し足りない多くの謎がある。

本稿では、わたしたちがバーチャルユーチューバをどのようにして鑑賞しているのかを、コミュニケーション研究と美学の知見を手がかりに分析する。

結果として、本稿は、バーチャルユーチューバの鑑賞のされ方について、それがもたらしうる倫理的問題について、それにとどまらず、バーチャルな世界に参入したさいのわたしたちのあり方について考えるためのいくつかの手がかりをもたらすだろう。

第一セクションはバーチャルユーチューバを分析するための概念の導入と理論の構築、第二セクションではそのまとめと事例への適用を行い、第三、第四セクションでは、作品分析と倫理的問題の整理への理論の応用を試みる。

- キーワード:バーチャルユーチューバ、パーソン、メディアペルソナ、フィクショナルキャラクタ、三層理論

(2020/01/09追加)書籍版については次を参照いただければさいわいです。

まえおき

本稿であなたは何をするのか、と訊かれたら、バーチャルユーチューバの哲学をする。とわたしは答える。哲学といってもある一つの哲学だ。学術的研究の知見(もちろんそれが哲学でもいいし、経験的な研究でもよい)を組み合わせて、実際に起こっていることに統一的な見通しを与えるために便利な概念をつくることが一つの哲学のあり方であるとわたしは考えている。具体的に、本稿で行いたいのは、バーチャルユーチューバ(あるいはアバター)の批評と研究に役立つような基本的な概念の作成だ。同人誌やブログ、そして日々のつぶやきにおける批評、そして美学、芸術学あるいは倫理学における研究に役立つ概念を提供したいともくろんでいる。本稿では、既存の研究との接続や、これからの研究の手がかかりであることを意識して概念と理論を組み立ててゆく。そしていくつかの魅力的な問いをも発見できたらと期待している。それでは、本論に入ろう。

I. 身体:パーソン・メディアペルソナ・キャラクタ

バーチャルユーチューバ(以下「VTuber」とする)の動画を観たとき、わたしたちはなにを見聞きするだろうか*1。わたしたちはなによりもまず、VTuberの身体の動きと声を知覚するだろう。

もう一つ問うてみよう。それでは、VTuberの身体の動きとは誰の身体の動きなのだろうか。たとえば、VTuberが笑顔になったというとき、誰が笑っているのだろうか。あるいは、VTuberのしぐさに愛らしさを感じるとき、それは誰に対する愛らしさなのだろうか。

ここにいたって、わたしたちは興味ぶかい謎に突き当たっている。VTuberの身体とはいったいどのような身体なのか。それをわたしたちはどのようにして理解し鑑賞しているのだろうか。

1. パーソンとペルソナ:メディア・コミュニケーション研究から

その技術的な特徴から考えてみよう。VTuberの身体の動きは、誰かの身体となんらかの対応関係にある、すなわち、あるVTuberの動きは現実の存在であるパーソン(person)と関わりをもっている。VTuberが右手を上げたようにみえるとき、技術的な問題が発生していなければ、そのパーソンも右手を上げている。声もまた多くのば場合パーソンのそれと一致している*2。わたしたちが知覚できるVTuberの身体や声は、いくつかの加工や変換を経てはいるが、なおもパーソンの身体の動きや声となんらかの因果的な関係をもっている。

こうした因果的な関係の存在は、わたしたちの鑑賞の実践になんの関わりもないわけではない。わたしたちのじっさいの鑑賞においても、キャラクタのアバターとパーソンの関係は重要である。というのも、わたしたちがVTuberの映像を観る動機としてありうるのは、そのキャラクタのアバターのふるまいを鑑賞したいという動機のみならず、そのキャラクタのアバターをパーソンが用いることになんらかの興味をもっている場合もあり、ゆえに、鑑賞の実践においては、キャラクタの先に想定されるパーソンの存在も少なからず考慮のうちにあるといえるからだ。すると、VTuberはパーソンのことを指す場合もあるといえる。

ここにいたって、しかし、わたしたちはパーソンそのものを鑑賞しているとは言えないことに気づくだろう。どういうことか。

というのも、わたしたちがアクセスしうるのは、メディアを介した(mediated)パーソンであって、パーソンそのものではないからだ。このようなメディアを介したパーソンの現れは、コミュニケーション研究において「メディアペルソナ(media persona(e))」と呼ばれる。

この概念は、20世紀中頃、これまでの新聞やラジオといったメディアとともに存在感を増しはじめたメディアであるテレビの出演者とその視聴者の関係の研究から生み出された概念である。テレビ上のメディアペルソナとオーディエンスは想像的な関係をもち、ふつう相互関係しえないにも関わらず、オーディエンスは画面上のメディアペルソナに対してあたかも現実の人物に対するような親しみを感じることで、「パラソーシャルインタラクション(Parasocial Interaction: PSI)」を行う(Horton & Wohl, 1956)。こうした親しみを感じるようなインタラクションが持続することでつよく形成された関係は「パラソーシャル関係(parasocial relationship: PSR))」と呼ばれる。その後おおくの研究対象があらたに取り扱われるようになり、あたらしい技術によって可能になったさまざまなメディアにおけるPSIやPSRの研究も行われている*3。

さて、こうしたメディアペルソナの概念を用いてVTuberのあり方を捉えてみよう。わたしたちはVTuberの声や動きが因果的関係をもつパーソンの重要性を指摘した。だが、オーディエンスが直接VTuberを演じるパーソンにアクセスすることは不可能ではないがまれでしかない。オーディエンスはさまざまなメディア(e.g. Youtube、Twitter)を介したパーソンに出会っている。ゆえに、VTuberを鑑賞するさい、もっぱら、オーディエンスはパーソンではなくメディアペルソナを鑑賞している。VTuberを鑑賞しているとき、オーディエンスが鑑賞しているのはメディアペルソナでもある。

ここで、反論があるかもしれない。「なるほど、TVキャスタなどの一方向的な関係においては、それをオーディエンスとメディアペルソナとに関する、特殊な社会的関係として捉えて分析すべきだ。しかし、VTuberとわたしたちは相互関係的だ。生放送で、TwitterでわたしたちはVTuberたちと交流する。ゆえに、メディアペルソナなどとわざわざパーソンとは異なる概念をもちだして、説明を複雑にする意味はない。きみはskypeやTwitter、LINEにおいてきみが交流している対象がパーソンではなくメディアペルソナだと言うつもりかい?」

反論に答えよう。第一に、VTuberの動画作品が完全に相互関係的コミュニケーションのみで構成されているわけではないために、反論はうまくいかない。VTuberのいくつかの動画が相互関係的コミュニケーションを可能にするような形態の放送(viz. 生放送)であることは確かだ。だが、VTuberの動画の多くは録画され編集を終えた動画であって、生放送の多くリアルタイムではなく、オーディエンスはその録画を観ることになる。それらをわたしたちが鑑賞するさいにはVTuberとわたしたちとは一方的な関係をむすんでおり、そのさいVTuberはメディアペルソナとして現れている。相互関係的なコミュニケーションを行う前にわたしたちはすでにメディアペルソナとしての現れとパラソーシャルな関係を結んでいる。

第二に、メディアペルソナとオーディエンスとは一般的な意味での相互関係的なコミュニケーションを行っているわけではない。そのため、反論の例は的外れだ。わたしたちがLINEやskypeといった媒体によって他者と相互関係的なコミュニケーションを行うといったときに、運よくひとことコメントを拾われただけで話が終わったり、じぶんをよく知らないが相手のことはよく知っているような相手と会話を行うということがありうるだろうか。あるいは何百人、何千人の匿名の人間たちがひとりもしくは数人の対象をめがけてとるコミュニケーション関係をふつうのコミュニケーション関係で説明できるだろうか。こうしたVtuberとオーディエンスのコミュニケーションは、一般的な意味でのコミュニケーションであるとは言えないだろう。なので、それ特有のコミュニケーションとして区別すべきだ。そのさいに現時点で役立つ概念は、VTuberのような形態の動画を分析するのに適しているだろうパラソーシャル関係、メディアペルソナといった概念である。そこで本稿では既存の概念をつかってVTuberとオーディエンスがつくる関係の説明を試みている。現時点では、VTuberともともとの概念が説明しようとしていた対象とにいくつかのちがいはあるにせよ、メディアペルソナ概念を用いることでその重要な部分を説明できるだろう。

といっても、メディアペルソナ-オーディエンスの関係をいたずらに特殊な関係とみなすことには問題がある。ペルソナ-オーディエンスの関係は社会的関係の極の一つだ。いっぽうには顔を突き合わせた(face-to-face)社会的関係があり、たほうにはフィクショナルキャラクタが用いられるペルソナ-オーディエンスの一方向的な関係がある。こうした社会的関係の連続帯のなかでペルソナ-オーディエンスの関係を捉えるべきだろう。

コミュニケーション研究を手がかりに

それでは、VTuberにおけるペルソナ-オーディエンスの関係は社会的関係のうちでどのような位置を占めているのだろうか。Giles(2002)はパラソーシャル関係の研究をまとめた論文のなかで、社会的関係とパラソーシャル関係を二つの極としてそのあいだの連続帯を整理した。表1を見てほしい。左端の列は、オーディエンスがどのような対象と出会うか(Encounter)、一つ隣の列は、どのような位置で(Location)隣接しているのかかはなれているのか(Proximate/Distant)、つぎに、どのような関係の制限(Constraints)が公私(Formal/Informal)であるのか、どのような可能的な関係(Potential relationships)が公私でありうるのかによって分類されている。つぎに行をみてみよう。いちばんうえは一対一(Dyadic)の関係で、小集団(Smal group)、大集団(Large group)とつづく。メディアにおける姿との出会い(Encounter with Media Figure)からメディアペルソナと関係してくる。つぎは一階のPSI(First-order PSI)二階、三階のPSIと整理される。

Giles, D. C., 2002, “Parasocial interaction: A review of the literature and a model for future research,” Media psychology, 4(3), 295.

Giles, D. C., 2002, “Parasocial interaction: A review of the literature and a model for future research,” Media psychology, 4(3), 295.

わたしたちが関心をもっているVTuberのペルソナ-オーディエンスの関係は二階のメロドラマとオーディエンスの関係と、三階のマンガ/アニメーションキャラクタとオーディエンスとの関係の中間に位置するだろう。わたしたちはVTuberと会話やチャットをおこなう可能性はあるという点で三階のコミュニケーション不可能性とは異なり、かつまた、メロドラマのキャラクタはじっさいの人間の姿をしているという点でVTuberとは異なるからだ*4。言うなればVTuberのペルソナ-オーディエンスの関係は「2.5階のパラソーシャルな相互作用」関係として分類することができるかもしれない。

さて、ここで疑問があるだろう。「このように表に位置づけてなにがうれしいの?」

答えよう。表裏一体の二つのうれしさがある。

一つめのうれしさは、類似点を発見できるうれしさだ。位置づけることで、VTuberのペルソナ-オーディエンス関係を社会的関係/パラソーシャルな関係のスペクトラムに位置するひとつとして捉えられる。すると、スペクトラム上で隣接するほかの社会的関係/パラソーシャルな関係の特徴と比較しつつこれから考察を進められる。それだけ飛び抜けているために、異様でまったくべつの概念で理解しなければならないわけではなく、さまざまな既存の知見をやりくりしてあるていど分析をすすめることができるはずだ。

たとえば、このように位置づけることで、VTuberに対するなみなみならぬ思い入れや、あるいはつよい嫌悪感など、ふつう対人においてのみ惹き起こされるような情動をなぜわたしたちは感じうるのか、それは情動そのものなのか、それとも情動めいたなにかなのか、という問いに、コミュニケーション/メディア研究の視座から(そしてそれらの知見を利用し比較する美学の視座から)取り組む手がかりを与えてくれるだろう。さらには、VTuberというモデルケースを手がかりに、VR世界におけるアバタとのコミュニケーションのあり方について考察することができるかもしれない。類似点を発見できるうれしさとは、いまある資源を活用できる可能性のうれしさだ。

二つめのうれしさは、相違点を発見できるうれしさだ。位置づけることで、VTuberのペルソナ-オーディエンス関係が、ほかの社会的関係/パラソーシャルな関係における知見ではどのように考察できないかがわかる。相違点を発見することは、VTuberの独自性を拾い上げることに役立つだろう。VR世界におけるアバタを介したコミュニケーションが、どうユニークであり、どのような独自の価値をもちうるのか、そしてどのような特殊な社会的、倫理的問題と関係しうるのかを分析する手がかりになる。相違点を発見できるうれしさはそのユニークさがもたらす美点と問題とを明らかにできるうれしさだ。

ここでは、そのうれしさの一端を提示しておきたい。まず、一つめの、VTuberのペルソナ-オーディエンス関係にパラソーシャルな関係の分析をあるていど適用できるうれしさを感じてみよう。

Brown(2015)は、ペルソナ-オーディエンス関係を対象としたコミュニケーション/メディア研究をまとめた論文で、ペルソナ-オーディエンス関係生成の四つのプロセスとパス-フロウモデルを提案した。彼は、ペルソナ-オーディエンス関係が「移入(Transportation)」「パラソーシャルインタラクション/関係(Parasocial Interaction/ Relationship)」「同一化(Identification)」「崇拝(Worship)」の四つのプロセスから構成されるという仮説を提案した。それが下図にまとめられている。これらは、レベルIからレベルIVまでのプロセスの関係を図示したものだ。

Brown, W. J., 2015, “Examining four processes of audience involvement with media personae: Transportation, parasocial interaction, identification, and worship,” Communication Theory, 25(3), 272.

Brown, W. J., 2015, “Examining four processes of audience involvement with media personae: Transportation, parasocial interaction, identification, and worship,” Communication Theory, 25(3), 272.

レベルIにおける「親しみ/以前の親しみ(Familiarity/Prior)」と「知覚的リアリズム(Perceived Realism)」とは移入をもたらし、「好み/魅了(Liking/Attraction)」と「同類性/類似性(Homophily/Similarity)」にはパラソーシャルインタラクション/関係をもたらす。レベルIIでは、移入とパラソーシャルインタラクション/関係とはさらに相互作用する。そして、レベルIIIでそれらは同一化をもたらし、それがつよくなったものがレベルIVの崇拝の段階である。

このモデルに沿ってペルソナとオーディエンスの関係を考察してみよう。それとともに、Brownによる各プロセスの定義をみてゆこう。まず、オーディエンスは二つの並行する関係をペルソナと結ぶ。それは移入とパラソーシャルな関係だ。まず前者は、ある物語世界に移入するようにオーディエンスを引き込む。

ここで、移入とは、メディアの鑑賞や、メディアを介した出来事への参加を通して、「ある物語(narrative)に完全に没入するようになるプロセス」であり、それは「メディア消費者が物語世界のひとであるかのように考え、感じたときに開始する」。そして、移入は「その物語世界やペルソナの生き生きとしたイメージによって特徴づけられる」。物語はフィクションでも現実の物語でもよい。たとえば、VTuberが知名度をあげてゆく物語や、あらたな仕事上の、個人的な問題への挑戦などにオーディエンスは没入し、あたかもじぶんがその物語のなかの一員であるかのように考え、感じるようになる。その要因は、親しみと知覚的リアリズムだ。繰り返しの接触によってペルソナにオーディエンスが親しみを感じること、そして、その物語がいかにもありそうなことによって、オーディエンスを物語への没入に誘い込む。

つぎにパラソーシャルインタラクション(PSI)とは、「メディアを介したペルソナとの想像的関係を発展させるプロセス」である。PSIはメディアを介してペルソナとともに時間を過ごすことで開始される。このプロセスは、「知覚されたペルソナとの関係の発展とペルソナをよく知っているという[感覚]によって特徴づけられる」*5。このプロセスもまた二つの要因によって、すなわち、「好み/魅了」と「同類性/類似性」によって引き起こされる。前者は、ペルソナがオーディエンスにとって、どれほど魅力的か、それとはべつにオーディエンスがそのペルソナにどれほどの類似性を見てとるかによって変化する。

つぎにこれらの関係は相互作用する。移入はパラソーシャルな関係を強化し、逆もまたしかり。そして、これらによってオーディエンスはVTuberと同一化をはじめる。同一化とは、「メディアペルソナのアイデンティティに従おうとするプロセス」である。同一化は、オーディエンスが、「ペルソナの態度、価値[観]、信念、あるいは振る舞いを共有あるいは取り入れることで、ペルソナのアイデンティティを引き受け始めたとき開始する」。

そしてさらに関係が強化されるとペルソナ-オーディエンス関係は質的に異なる段階に到達する。それが崇拝の段階だ。崇拝とは「メディアペルソナへの熱中、傾倒、そして愛を表現するプロセス」である。これは「つよい忠誠心」と、特定のペルソナを崇拝するためなら「じぶんの時間、金銭、そして自由を喜んで捧げる」という点で特徴づけられる。まれにしか起こらないとされるが、この段階になると、オーディエンスは時間や金をペルソナに用いてもいいと思うようになる。

各要素の性質を記述する研究はBrownがまとめているようにすでに豊富にあり、これからの研究も期待できる。ゆえに、以上あげた四つのプロセス、すなわち、移入、パラソーシャルインタラクション、同一化、そして崇拝じたいは、メディアペルソナとオーディエンスの関係として重要であり、また分析の視座として用いることができるだろう。だが、このモデルを経験的にサポートする研究はまだじゅうぶんに出揃っているわけではない。このモデルはVTuberの鑑賞体験をあるていど説明するように思える。しかし、現段階では、有望かもしれないが、競合するさまざまなモデルのうちでの仮説的なプロセスのモデルの一つとして捉えるべきだろう。

スター研究を足がかりに

さて、二つめのうれしさはどのようなうれしさだろうか。これは、パラソーシャルな関係を手がかりに、VTuberの特殊性を見つけられる可能性についてのうれしさだ。

それでは、VTuberのメディアペルソナの特殊性とはなにか。それは、VTuberのメディアペルソナがまとうスター(star)性である。こうしたスター性に関する研究は主に映画研究や社会学の領域でなされてきた。ここで、スターに関する定義を概観し、それがVTuberの分析にどのていど使えそうかを調べてみよう。

Hayward(2013)において、スターの五つの定義が紹介されている。それらは、⑴資本的価値としてのスター、⑵構築されたものとしてのスター、⑶逸脱としてのスター、⑷文化的価値としてのスター、⑸まなざしとしてのスターである。⑴は経済的な要素、⑵はスターイメージ構築の問題、⑶はスターじしんの自己認識や精神的問題、⑷、⑸は社会学的、芸術学的、美学的問題に関する定義である。こうしたスターの特徴のうち、ほとんどがTVキャスタやリポータといったメディアペルソナにはあてはまらない。また、⑶や⑸といった要素はフィクショナルキャラクタのメディアペルソナにもあてはまらない。先ほどのスペクトラムを用いれば、二階のPSIに現れるメロドラマのペルソナにはあてはまるだろう。そして、VTuberにもあてはまる。

試みに、構築されたものとしてのスターという視点から考察を行おう*6。ハリウッドスター研究を行ったDyerの指摘したスターイメージを構築する四つの要因を参照しよう。彼女は、第一に、製作者によって、第二に、映画出演、トークショウ、雑誌インタビュー、などといったメディアを通した活動によって、第三に、スターをめぐる批評家や評論家の語りによって、最後に、オーディエンス同士のコミュニケーションによって、スターイメージが構築されていると指摘した(Dyer, 1986, 3-4)。

スターはメディアを通してつくられたパーソンの特殊なイメージであることから、メディアペルソナの特殊例として捉えることができる。そして、VTuberのメディアペルソナとスターとはよく似た構築のされ方をしているために、VTuberをメディアペルソナのうちで、とくにスターと近しいものとして捉えることができるだろう。

VTuberの分析

さて、メディアペルソナとスターの概念を手がかりに考察を行おう。こうしたメディアペルソナがオーディエンスによってアクセス可能なものとなるのは、パーソンの性質の一部分がTwitterや動画といったメディアを通して選別されることによってである。その選別にはパーソン、そして周囲の製作者が関わっているだろう。オーディエンスは、そうしたメディアペルソナと現実の社会的関係とは異なった独特な関係をもつだろうし、それはコミュニケーション研究においてよく分析されうるような関係だろう。

パーソンとメディアペルソナは、後者がパーソンの意思をしばしば超えるように、製作者と視聴者とによって形成され続けるという点で明らかに異なっている。その性質は、先ほどあげた四つに代表されるような複雑な作用のうちで形成される。メディアペルソナもまた、製作者、メディアを通した活動、批評家の語り、オーディエンス同士のコミュニケーションによってつくりあげられるものでありパーソンとは異なるものであるのだ。

また、パーソンとメディアペルソナのちがいとして、パーソンがメディアペルソナの性質に反するような行為を行い、それが暴露された場合、それがパーソンとしては問題のない行為であったとしても、メディアペルソナの統一性の一部は損なわれうることがあげられる。また、パーソンの違法な行為が暴露された場合、メディアペルソナは一貫性を失いうるだろう。

そして、視聴者のうちには、メディアペルソナの後ろ側にあるパーソンのすがたを覗こうと掻き立てられるものもいるだろうし、そうした掻き立てと推測は特定の視聴者の集団においては重要な鑑賞実践とされてもいるだろう。こうした窃視的な鑑賞に際しては、パーソンとしてのVTuberが鑑賞の対象になっている場合もあるだろう。

以上の議論から、VTuberとは誰か? という問いに対して、「わたしたちは、メディアペルソナでもあり、パーソンでもある」と答えることができる。メディアペルソナはパーソンとは異なった関係をオーディエンスと結び、そしてそのメディアペルソナはさまざまな特殊な要因によって構築される。以上で紹介したように、本節ではVTuberをコミュニケーション研究とスター研究から研究することを提案した。

でも、と疑問が浮かぶだろう。「なるほど。勉強になる。でもちょっといいかしら? VTuberのメディアペルソナの特殊性がスター性だと言うのね? じゃあVTuberは20世紀よりこのかたずっとあったスターの特殊性に還元されてしまうのかしら? そんなことはないでしょ。この分析はVTuberの特殊性を掬い取れてないんじゃないの?」

その通りだ。このままでは、VTuberはペルソナのとスターで説明できるところは説明できます。説明できていないところは知りません。ということになってしまう。つぎのセクションでVTuberの特殊性について議論しよう。

2. ペルソナとキャラクタ:美学的研究から

第一セクションではパーソンと区別されるメディアペルソナ(以下「ペルソナ」とする)を取り上げ、その性質について考察を行った。このセクションでは、ペルソナとキャラクタとのちがいと関係性について議論しよう。

わたしたちはVTuberをみているとき、なにをみているのだろうか。わたしたちはある画像をみている。わたしたちはメディアペルソナを鑑賞するとともに、ある人間によく似た、あるいは似ていなくとも目鼻がついたなんらかのものをみている。こうした画像が表象しているものを「フィクショナルキャラクタ(fictional character)」と呼ぼう。ここで、画像(picture)は静止画(still picture)のみならず動画(motion picture)も意味することとする。

VTuberの場合、キャラクタとペルソナは異なる。現実にはペルソナの造形的性質そのもの(e.g. 顔、たたずまい、身体)はいっさいうかがい知ることはできないが、その代わりに、キャラクタの画像をペルソナの表象としてよい、という規則があるように思われる。

キャラクタのアバターとそれを用いるパーソンとの関係と比較するとVTuberの特殊性が明らかになるだろう。ふつう、キャラクタの画像はキャラクタじたいを表象するのであって、それを演じるパーソンを表象するとはみなされない。たとえば、安室透の画像は想像的に安室透を表象するのであってその声優である古谷徹を表象するわけではない。『ロードオブザリング』のゴラムの映像は想像的にゴラムを表象するのであって、そのアクタであるアンディ・サーキスを表象しているとはふつうみなされない。

だが、VTuber、あるいはアバターにおけるキャラクタの画像は、想像的にキャラクタを表象するとともに、想像的にペルソナをも表象する。これは奇妙な関係だ。なぜこのような関係が可能になっているのだろうか。

その理由の一つは、キャラクタの画像がペルソナの動きをあるていど表象しているからだろう。ゴラムの場合もたしかにキャラクタはパーソンの動きを表象してはいるが、わたしたちはフィクションを楽しむ上では、ゴラムはゴラムであるとみなし、物語世界の外のアンディ・サーキスのことを考えない。サーキスの演技のよさについて語るとき、物語世界の外のことがらについて語っている。VTuberの場合は、ペルソナじたいがフィクショナルであって、想像的に、キャラクタのアバターとペルソナとを結びつけて鑑賞することができるし、そうすることがこのジャンルを鑑賞するための基本的な習慣だろう。

顔のないもの、性格のないもの

ペルソナとキャラクタとは異なるあり方をしている。キャラクタの画像を鑑賞しているとき、わたしたちはメディアペルソナのもつかわいさとキャラクタの画像のかわいさとを区別することができる。「ペルソナはかわいい性格をしているのに、そのキャラクタの画像が残念だ」といった発言を行うことができる。ゆえに、その差はあいまいであるとはいえ、ペルソナに関する評価は人格や性格に関するもので、その造形的性質についてではなく、造形的性質はキャラクタの画像によってのみ想像的に関係づけられるだろう。パーソンの動きのかわいさについては、それがトラッキングによってもたらされたものである限りで、パーソンに帰属させることが可能だろう。このような特徴をまとめれば、じっさいには、VTuber(あるいはVR世界のアバター)のペルソナには顔がない(’personae’ without personae)。

ここで、VTuberがアバターとして用いるキャラクタは造形的性質以上の性質をほとんどもたないことに気づくだろう。それじたいであるていどの性格や背景的性質を含んではいるが、シャーロックホームズやアンナカレーニナほどではない。たとえばそれは能面、あるいは初音ミクのようなキャラクタだろう*7。オーディエンスはVTuberをみているあいだは、いっぽうで、ペルソナにキャラクタの造形的性質を想像的に関係づけてることも可能だが、たほう、キャラクタにペルソナの性格を想像的に関係づけることもできる。しかし、じっさいのところ、キャラクタには性格がない(’character’ without character)。

以上をまとめれば、VTuberとは顔のないペルソナと性格のないキャラクタのキマイラであるといえる*8。VTuberフィクションにおいて、ペルソナとキャラクタの画像とを互いに関係づけてよいような規則が導入されているのかもしれない。こうした規則の存在をVTuberの特殊性の一つとして指摘することができるだろう。

としてのVTuber

しかし、これらは同じことをちがう言い方で言っただけなのではないか。つぎのような疑問が浮かぶだろう。「キャラクタの画像をペルソナに対応させるのも、ペルソナの性格をキャラクタに対応させるのも同じことなんじゃないの? なんでわけるの?」

しかし、両者はおおきく異なる。というのも、両者はVTuberの鑑賞のされ方の種類のちがいと関係しているからだ。どういうことか。

まず、キャラクタの画像がペルソナに対応させられているば場合、つまり、「ペルソナがキャラクタのアバターをつかっている」ものとして鑑賞される場合、オーディエンスは「ペルソナとして(qua personae)」Vtuberを鑑賞している。Vtuberは背後にじっさいのパーソンが透かし見えるようなペルソナとして鑑賞される。こうした鑑賞がなされるVTuberは、メタ的な発言をおおくできるだろうし、じっさいのパーソンのできごとや体験をVTuberとして発言しうるだろう。

これに対して、ペルソナの性格がキャラクタに対応させられるばあい、すなわち、「フィクショナルキャラクタがそこにいる」ものとして鑑賞されるばあい、オーディエンスは「キャラクタとして(qua character)」VTuberを鑑賞している。VTuberは背後にじっさいのパーソンを透かし見ることがないようなキャラクタとして鑑賞される。こうした鑑賞がなされるVtuberは、キャラクタとしてのロールプレイを重要視し、メタ的な発言を控えるだろうし、じっさいのパーソンについての発言をほとんど行わないだろう。また、オーディエンスも、パーソンについての発言を鑑賞においては控えなければうまく鑑賞できないだろう。VTuberはおおきくこれら二つの鑑賞のされ方によって区分しうるだろう。

と、聞いて納得するだろうか。反論もありそうだ。「ちょっときみ、「鑑賞」というマジックワードで、それっぽいことをいっているだけなんじゃないかい? なるほど、ペルソナに注目がなされたり、あるいはキャラクタとしてみなされたりするということはそういう風に言えばあるかもしれない。だけれど、オーディエンスがVTuberを異なる鑑賞のしかたにおいてみるというとき、ほんとうに異なるものとして経験しているのか? きみの直観しか根拠がなくないか?」

こうした問いになんとか答えよう。ここで仮説を提示したい。オーディエンスは異なる「として」鑑賞をしているとき、異なる「ゲシュタルト知覚」をしているのではないだろうか。ゲシュタルト知覚とはなにか。そのもっとも有名な例は下図のような「アヒル-ウサギ(duck-rabbit)の多義図形」だ。

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Kaninchen_und_Ente.png#mw-jump-to-license

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Kaninchen_und_Ente.png#mw-jump-to-license

この図形はアヒルに見えたかと思えば、ウサギにも見える。このとき「見えの変化」とはいったいなんの変化なのだろうか。それは、「〈この図を見るとはどういうことか〉という知覚経験の意識的側面」(源河 2017)の変化であるといわれる。見えが変化するとき、この図じたいが変化しているわけではない。この図の性質をわたしたちがどのようにまとめあげるかが変化している。

この図のように、Vtuberを鑑賞するさい、オーディエンスにおいては、「ペルソナとして」と「キャラクタとして」の二つの知覚経験の現象的性質が切り替わるような、独特な鑑賞が行われているのではないか。あるときは、パーソンも鑑賞の対象となるような現実のペルソナとして、あるときは、パーソンの存在を除外したフィクショナルなキャラクタとして。

これらは、同時にはもういっぽうの知覚を行うことができない。あるVTuberは主にキャラクタとして鑑賞されるだろうし、あるいはほかのVTuberはもっぱらペルソナとして鑑賞されるだろう。しかし、どちらでも知覚してよいものがあってもよい。これらの知覚が一つのVtuberにおいて、ある時間ごとにそのつど切り替わらないということはないだろう。

これはひたすらに特殊というわけではない。あるスターペルソナとそのキャラクタとのあいだにおいてもこうした反転する知覚が行われていると思われるからだ。わたしたちはスターがキャラクタを演じているとき、そのスターのパーソンとしてのあり方を気にせずにフィクションを楽しむこともできるし、そのスターが演じているということじたいを楽しむこともできる*9。

ただし、演劇や映画においては、あるペルソナとそれが演じるキャラクタとは作品単位で区切られている。ペルソナが作品のインタビューに現われるとき、それははっきりとペルソナそのものだろう。しかし、VTuberのばあい、つねにペルソナとキャラクタとはペルソナとしての、あるいはキャラクタとしてのというペルソナ-キャラクタ関係を結んでおり、それらが相互作用しうるという点で特殊であるといえる*10。

メディアペルソナとフィクショナルキャラクタとはかなり近しいものであり、しばしば混同されうるが区別しうるものだろう。そうだとすれば、それを区別しやすいように、突飛でないような概念を導入することは、分析や批評の役に立つのではないか。ゆえに、わたしはここで、キャラクタとペルソナとを異なるものとみなしうるし、個別のものとして扱うことができるし、それらが独自の関係を結びうると主張したい。

3. キャラクタとパーソン:倫理的問題にふれる

第二セクションでは、ペルソナとキャラクタのちがいと関係性について議論を行った。Iの最後の本セクションでは、キャラクタとパーソンの関係性について二点だけ問いを指摘しておきたい。

第一に、パーソンとキャラクタにおける自己認識について。パーソンじしんはじぶんの動きがキャラクタを表象するアバターによってトラッキングされていることで、キャラクタとじしんとにとくべつな関係を発見するのではないだろうか。たとえば、あるキャラクタのアバターをパーソンが用いているときに、そのアバターに対する不適切な行為(e.g. 過度にプライベートな接触)が行われたとき、それはパーソンに対するハラスメントであるとパーソンはみなしうるだろう。こうした特殊な関わりは、キャラクタのアバターをパーソンが繰り返し長期間用いることで、パーソンがキャラクタのアバターを用いていないときにも持続するようになるのではないだろうか。

第二に、パーソンとキャラクタのジェンダについて。キャラクタとパーソンの関係には、奇妙なところがある。たとえば、VTuberのいく人かは、パーソンのジェンダとキャラクタが表象するジェンダがちがう。これは一般的な演劇や映画ではみられない。演劇ではタカラヅカや歌舞伎、お能といったジャンルをのぞいては男性が女性を演じることも、女性が男性を演じることもないし、映画においてはそのような例はほとんどみられない。また、タカラヅカにせよ女形にせよ、パーソンはなるべく他のジェンダのステレオタイプを表象できるように声や格好を似せる。しかし、VTuberやVR世界ではそうしてもよいしそうしないこともできる。

こうしたパーソンとキャラクタの問題はここではほんのかるく指摘するにとどめて、のちほどふれることにする。

II. 三層理論

以上の議論において、わたしたちは以下の三つの概念を導入した。

- パーソン(person):じっさいのひと(person)。メディアペルソナが依存しているものであり、キャラクタを演じたり用いたりするものである。パーソンの性質の一部はメディアを通してメディアペルソナの性質とみなされる。わたしたちは通常パーソンにはアクセスできないが、スクープやスキャンダルによってその姿が暴露されることがありうる。

- メディアペルソナ(media persona(e)):パーソンがメディアを通して、さまざまなメディア(e.g. ラジオ、テレビ、YouTube、Twitter)においてオーディエンスによってみられた姿。パーソンの性質を部分的にもつときもあり、パーソンの性質が部分的に消去されることもある。パーソンがもともともたなかったような性質が、撮影、出演、トーク、インタビュー、などといった活動によって付加され続ける。メディアペルソナと一致しないようなパーソンの性質の暴露によって、形成された性質が破綻をきたすこともある。

- フィクショナルキャラクタ(fictional character):パーソンがアバターとしてその画像を用いるフィクショナルキャラクタ。フィクショナルキャラクタには造形的性質のみをもつようなキャラクタとそれ以外にも物語におけるようなさまざまな性質をもつキャラクタがあり、このうちパーソンは前者のキャラクタの画像をアバターとしてしばしば用いる。

つぎにこれらの概念がどのように分析に用いられるのかを考察しよう。

1. 何がかわいいのか

三つの概念を用いることで、わたしたちがVTuberを評価するさい、なにを対象としてそれを行なっているのかを整理することができる。

たとえば、「XというVTuberがかわいい」という発言を取り上げてみよう。このとき、発言者の評価の帰属先として考えられるのは、つぎの三つの対象である。

一つは、フィクショナルキャラクタとしてである。VTuberが用いるアバターが表象するキャラクタの容姿や表情の性質についての評価が含まれている場合がある。

二つに、メディアペルソナとしてである。メディアを通してアクセスできるメディアペルソナの性格や考え方に関しての評価が含まれている場合である*11。

最後に、パーソンとしてである。メディアペルソナではなく、素のすがたであるとみなすとき、発言者はリアルなパーソンの性格やふるまいについての評価を含んでいる場合がある。

注意しなければならないのは、これらは各々の評価の帰属先として区別できるものの、じっさいの発言や経験においてははっきりと区別されているわけではないということだ。それどころか、こうした各要素が同時にわたしたちに作用することによって、VTuberがもたらす特有な経験が可能になっているはずだ。しかし、こうした経験を分析するための仮説として、わたしたちが議論してきた三つの概念はあるていど有望であろう。つぎに、三つの概念にさらに肉づけをしてゆこう。

2. バーチャルユーチューバの三層理論

下図をみてほしい。これらは上の三つの概念とその関係とを表したものである。

「バーチャルユーチューバ(Virtual-YouTuber)」はパーソン、メディアペルソナ、フィクショナルキャラクタの三層からなる。そして、しばしば「中の人」や「魂」と呼ばれる対象は、パーソンとメディアペルソナをまたいだものだろう*12。こうした対象としてVTuberが鑑賞されているとき、オーディエンスは「ペルソナとしてのバーチャルユーチューバ(Virtual-YouTuber qua personae)」を鑑賞しているといえる。

つぎに、パーソンを鑑賞の対象としないようなVTuberのジャンルもあるだろう。あるいは、パーソンに言及しないことが重要な鑑賞の規則になっている場合もあるかもしれない。その場合、鑑賞されているのは、フィクショナルキャラクタとしてのなにかであり、これを「キャラクタとしてのバーチャルユーチューバ(Virtual-YouTuber qua character)」と呼ぶ。

VTuberはキャラクタの性質とメディアペルソナの性質とが一体となって鑑賞されるところにその特有性がある。概念においてはメディアペルソナとキャラクタの画像とをべつべつのものとして区別できるが、鑑賞の時点では一人の人格をもったペルソナあるいはキャラクタとしてVTuberを鑑賞しているだろう。

以上の三つの要素によってVTuberが構成されており、それぞれの要素が互いに影響することでVTuber独特の鑑賞体験がもたらされているという主張を、試みに「三層理論(three-tiered theory)」と呼ぶことにしよう。三層理論によって説明されるような、それぞれ層の異なる身体に関する鑑賞が重なり作用し合うことで、VTuberの独特な鑑賞の経験がもたらされているといえるだろう。

Vtuberのさまざまな構成要素を分析することも、それらの他の対象との共通性やちがいを他者に伝えるにさいして威力を発揮するだろう。あるいはまた、それは、VTuberの作品分析やその倫理的問題に関して議論するための共通の言語となりうるだろう。

と言って読み手を説得できるだろうか? でできるなら世話はない。そこで、以降のセクションでじっさいに作品分析と倫理的問題の議論に以上の三層理論をつかってみよう。

III. 批評:鳩羽つぐと高い城のアムフォ

さて、以上のようなVTuberの分析にみたところあてはまらないものの、ある側面からはVTuberのカテゴリで鑑賞されうる存在について議論しよう。こうした議論は、わたしたちの三層理論にちがう角度から光をあて、その批評への応用可能性を提示してくれるだろう。

1. 不明性の生成:鳩羽つぐ

鳩羽つぐというYoutuberはいっけんこれまでのVTuberのカテゴリにおさまるように思える。しかし、そのメディアペルソナとパーソンは明らかではなく、加えてじっさいのメディアペルソナとパーソンが鑑賞の対象になっているわけでもない。それでは。『鳩羽つぐ』という作品はVTuberによる映像作品として鑑賞するべきではないのだろうか。そうではない。

『鳩羽つぐ』という作品は、鑑賞者が鳩羽つぐという想像上のパーソンの内実を想像することを誘うことで、鑑賞者たちに無数のテクストを生産させ、それらのテクストが集まることで、鳩羽つぐという謎めいたパーソンが立ち上がってくるという独特なあり方をしている。それを可能にしているのは、動画がもたらす不穏な雰囲気や手がかりのすくなさ、なにより、作者のカテゴリ的意図の不明性である*13。

ここで反論があるだろう。「パーソンではなくて、たんにキャラクタが鑑賞されているのではないか?」

もし、『鳩羽つぐ』がVTuberの文脈のなかで鑑賞されなかったならば、鑑賞者は、鳩羽つぐをたんにキャラクタとして鑑賞しただろう。しかし、鳩羽つぐじしん「Youtuber」を自称していることからもわかるように、わたしたちは『鳩羽つぐ』を「Youtubeに投稿された動画」として鑑賞するように誘われる。つまり、わたしたちは「鳩羽つぐが、あるいは鳩羽を撮った何者かが投稿した動画」として『鳩羽つぐ』を鑑賞する。このことは、鳩羽つぐ(あるいは彼女を撮った何者)がどこかにいるというフィクショナルな設定に鑑賞者が参加することを促す。それによって、「『鳩羽つぐ』に写っているのは、じっさいのパーソンのメディアペルソナである、しかしそのパーソンはどのような状況にいるのかはいまだ不明である」というフィクションに参加するように誘われる。このことは、『鳩羽つぐ』の動画じたいのいわゆる「実在感」を高める、すなわち、メディアペルソナをもたらすパーソンが、あたかもどこかにじっさいにいるようなフィクショナルな物語を想像することを可能にしているといえる。言い換えれば、『鳩羽つぐ』は、VTuberを構成するフィクショナルキャラクタを想像的に消去させ「パーソンのメディアペルソナのみが動画内に現れている」という想像を喚起させる。

『鳩羽つぐ』はこのようにVTuberという形式がもつパーソン、メディアペルソナの鑑賞という性質を利用することで独特な作品として鑑賞されうる。ゆえに、鳩羽つぐは典型的なVTuberとは言えないものの、VTuberやYoutuberというカテゴリや、そのメディアペルソナ性を利用したすぐれて批評的な作品であるといえる*14。

2. 異世界からの批評:高い城のアムフォ

高い城のアムフォというYoutuberは、VTuberというカテゴリから意図的にはみ出しつつ、それに対して鳩羽つぐとは異なる観点からVTuberという存在に対する批評を行なっている。

アムフォは異世界の住人であり、じっさいに異世界から動画を投稿している。その点では、『鳩羽つぐ』にもみられるようなフィクションにおける「投稿動画はほんとうに投稿動画である」という設定がもたらすドキュメンタリのようでドキュメンタリではない、すなわち、ドキュメンタリを模したようなモキュメンタリ性をもつ。それを支えるようにして、アムフォは異世界語を話す。このようにして、動画のなかに映された存在が、キャラクタにとどまらず、あるじっさいのパーソン、メディアペルソナであるように鑑賞するように誘われる。

こうしたモキュメンタリ性を『鳩羽つぐ』が追求するいっぽうで、たほう、『高い城のアムフォ』は豪快に破壊する。『アムフォ』はこのようなていねいな設定の構築に反するように、人形劇であることをまったく隠さない。そうすることで、じしんの鑑賞態度についての再考を鑑賞者に促す。

鑑賞者がYoutuberやVTuberの動画で観ているのはパーソンにみえて、その実巧妙に構築されたメディアペルソナであり、かつまたその魅力的なキャラクタは、その実つくりあげられた人形であることをユーモラスに示しつづける。この意味で『高い城のアムフォ』はVTuberに関する批評的作品であるといえるだろう。

IV. 倫理:画像と表象

以上のような分析に基づいてつくられた三層理論は、VTuberに関する倫理的問題を議論するための道具立てを提供できるとわたしは考えている。ここでは二つの問題にすこしだけ触れたい。

1. 「誰の画像なのか?」:画像の問題

VTuberの姿を描いたファンアートは数多くつくりだされ、VTuberがそれに言及したり、引用することも多々あり、Vtuberの鑑賞にさいしてそれらの表象を鑑賞することもまた実践の一部を構成しているといえるだろう。ここで問われるのはつぎの問いだ。

- VTuberの画像とはいったい誰の(なんの)画像なのか?

I-2セクションの議論を踏まえれば、VTuberの表象はたんにキャラクタに関するもののみならず、メディアペルソナにも関係するものだろう。なぜなら、VTuberのペルソナとキャラクタとは密接に関わっており、後者は前者と特殊な対応関係を結んでいるからだ。そしてまた、パーソンとキャラクタの画像もある関係をもっているだろう。

たとえば、鳩羽つぐの画像は、たしかにそれを鑑賞するかぎりでは、想像上のパーソンの表象であるかもしれないが、しかし、じっさいのメディアペルソナやパーソンとはほとんど関わりをもたないために、ほかのVTuberの画像の問題とは異なる問題のあり方をしているといえる。鳩羽つぐの画像は、物語世界の外では、たんにキャラクタを指示しているはずだ。

対して、VTuberの画像は、フィクショナルキャラクタの表象であるとともに、ある特定の実在するパーソンを対象としても用いることができる。もしある画像が、「ペルソナとしてのバーチャルユーチューバの画像」であれば、それはちょうど、著名な政治家を風刺画によって表象することで当人を揶揄するような画像であり、「キャラクタとしてのバーチャルユーチューバの画像」であればそれは声優とキャラクタの関係として類比的に理解することができるかもしれない。前者のばあい、VTuberは、じしんが用いるキャラクタの画像(3D、2Dモデルや静止画)に関してある種の肖像権をもつかもしれない。この点でVTuberの画像はたんなるフィクショナルキャラクタの表象にはとどまらない問題をもっているといえる。

2. 「彼は女の子なのか?」:ジェンダと人種の表象の問題

アバタはパーソンとは異なるジェンダイメージを表象することができる。たとえばあるヘテロセクシャルな男性であるパーソンが女児のフィクショナルキャラクタをアバターとしてまといつつ、男性としてのメディアペルソナをもつ場合がある。さらには、パーソンの出自とは異なるエスニシティや人種を表象するキャラクタを身にまとうことができるだろう。

こうしたパーソンがもたないようなジェンダ、エスニシティ、そして人種のキャラクタ表象あるいはメディアペルソナをパーソンが利用することには問題はないのだろうか。たとえばつぎの問いを考えてみたい。

こうした議論は映画研究や表象文化論において、ブラックフェイスやイエローフェイスの問題として議論されてきた。たとえば、『ティファニーで朝食を』を見たとき、じぶんを日本人であると任じているひとはぎょっとするだろう。彼女の眼には、度を過ぎてコミカルでカリカチュアされた日本人であるユニオシが映る。このとき、彼女は、あるていどは日本人の性質として特定の文化においてみなされているなにかを表象しているものの、つよくカリカチュアされた表象に居心地のわるさを覚える。出自を異にする文化のひとびとを表象し演技することでさまざまな問題が生じうる*15。

そうすると、先ほどのジェンダに関する問いのなにが問題かも明らかになる。

あるいは、もう一つの問題を考えることもできる。

- ジェンダを異にするパーソンが、異なるジェンダのメディアペルソナを身に纏うことでどのような問題が生じうるのだろうか?

こうした議論は杞憂だろうか。そうではない。Eaton(2012)が指摘するように、ある特定の社会実践のなかで、特定の様式によってジェンダを表象することは、あるジェンダの不平等な社会的地位を保存し、その不平等性を促進する原因になるかもしれない*16。VTuberが、あるいはアバターの使用がこうした問題と関係しうること、そして、どのような問題がありうるかを先んじて考えておくことは、杞憂にはならない。個人間のアバター使用の倫理的規定のみならず、ジェンダやエスニシティ表象のルールをつくりあげることに役立つだろう。

以上の二つの議論はVTuberの問題にとどまらない。わたしたちがVRの世界でコミュニケーションをとることがふつうになったときにも、わたしたちのアバターの他者による表象がどこまで許されるのか、アバターの肖像権とは何か、VR世界におけるセクシャルハラスメントの範囲という実践的な問題とも関わりあう。こうした問題は美学と倫理学、そして心理学やコミュニケーション研究の交差するところだろう。これまで組み立ててきた三つの概念がこうした議論に少なからず貢献することを期待する。

おわりに

本稿では、第一に、VTuberの分析のために、パーソン、メディアペルソナ、そしてフィクショナルキャラクタという三つの概念を導入した。第二に、特定のVTuberを三つの概念を用いて分析することで、それらの特殊性を明らかにして、よってこれらの概念の批評への応用可能性を示した。第三に、VTuberやVRアバターが引き起こしうる倫理的問題の整理に、三つの概念があるていど有用であることを示した。

本稿はVTuberの分析を行なったが、それによって得られた概念はVTuberという特殊な事例のみならず、VR世界におけるパーソンとメディアペルソナ、そしてキャラクタの関係についての分析にも用いられうるだろう。さらにまた、VR技術がもたらすあらたな身体の捉え方や、既存の概念では説明できない倫理的問題などを扱うための手がかりになるだろう。さらには、よりひろく、フィクションとはなにか、あるキャラクタに共感するのはなぜか、といった問いのモデルケースとして、VTuber、ならびにVR世界におけるアバターはぴったりではないだろうか。

VTuberやVRの世界の可能性は未知数であり、それがもたらしうる美学的、倫理学的、心理学的問題もまた限りないものだろう。本稿が、そうした問題に取り組むための手がかり、道具をわずかでも提示できたならうれしく思う。

ナンバユウキ(美学と批評)(Twitter: @deinotaton:https://mobile.twitter.com/deinotaton)

ナンバユウキ、2018年「バーチャルユーチューバの三つの身体:パーソン・ペルソナ・キャラクタ」Lichtung Criticism、http://lichtung.hateblo.jp/entry/2018/05/19/バーチャルユーチューバの三つの身体:パーソン。

参考文献

Brown, W. J., 2015, “Examining four processes of audience involvement with media personae: Transportation, parasocial interaction, identification, and worship,” Communication Theory, 25(3), 259-283.

Chalmers, D. J., 2017, “The virtual and the real,” Disputatio, 9(46), 309-352.

Cavell, S., 1979, The world viewed: Reflections on the ontology of film (Harvard University Press). スタンリー・カヴェル『眼に映る世界 : 映画の存在論についての考察』石原陽一郎訳(法政大学出版局、2012年)

Dyer, R., & McDonald, P., 1998, Stars, new ed. (London: British Film Institute). リチャード・ダイアー『映画スターの「リアリティ」 : 拡散する「自己」』浅見克彦訳(青弓社、2006年)

源河享、2017年『知覚と判断の境界線:「知覚の哲学」基本と応用』(慶應義塾大学出版会)。

Eaton, A. W., 2012, “What’s Wrong with the (Female) Nude?. Art and Pornography,” in Art and Pornography: Philosophical Essays. Maes, Hans R.V. and Levinson, Jerrold, eds. (Oxford University Press)

Giles, D. C., 2002, “Parasocial interaction: A review of the literature and a model for future research,” Media psychology, 4(3), 279-305.

灰街令、2018年a「キャラジェクトの誕生」新・批評家育成サイト-ゲンロンスクール、http://school.genron.co.jp/works/critics/2017/students/akakyakaki/2748/(2018年5月18日最終アクセス)。

——、2018年b「「キャラジェクトの誕生」補論——杉本憲相」試論たちの箱庭、http://reihaimachi.hatenablog.com/entry/2018/03/31/003906(2018年5月18日最終アクセス)。

Hayward, S., 2013, Cinema studies: the key concepts (Routledge).

Hartmann, T., & Goldhoorn, C., 2011, “Horton and Wohl revisited: Exploring viewers' experience of parasocial interaction,” Journal of communication, 61(6), 1104-1121.

Hopkins, R., 2008, “Depiction,” In The Routledge Companion to Philosophy and Film (pp. 84-94), (Routledge).

Horton, D., & Richard Wohl, R., 1956, “Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance,” Psychiatry, 19(3), 215-229.

松永伸司、2016年「キャラクタは重なり合う」『フィルカル』Vol.1-No.2 76-111項。

ナンバユウキ、2018年a「A. W. イートン「(女性の)ヌードのなにがわるいのか」PART I」Lichtung、http://lichtung.hatenablog.com/entry/2018/03/17/215144(2018年5月18日最終アクセス)。

——、2018年b「『鳩羽つぐ』の不明なカテゴリ:不明性の生成と系譜」Lichtung Criticism、http://lichtung.hateblo.jp/entry/2018/03/25/044503(2018年5月18日最終アクセス)。

——、2018年c「ヴァーチャルリアリティはリアルか?:VRの定義」Lichtung、http://lichtung.hatenablog.com/entry/2018/04/21/ヴァーチャルリアリティはリアルか?:VRの定義、。(2018年5月18日最終アクセス)

Riis, J, 2008, “Acting,” In The Routledge companion to philosophy and film (pp. 23-31), (Routledge).

高田敦史、2014年-2015年「図像的フィクショナルキャラクターの問題」『Contemporary and Applied Philosophy』 6号 16-36項、https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/226263(2018年5月18日最終アクセス)。

ーー、2016年 「「キャラクタは重なり合う」は重なり合う」うつし世はゆめ/夜のゆめもゆめ、http://at-akada.hatenablog.com/entry/2016/10/22/213559(2018年5月18日最終アクセス)。

Uidhir, C. M., 2012, “The Aesthetics of Actor-Character Race Matching,” in Film Fictions. Ann Arbor, (MI: Michigan Publishing, University of Michigan Library).

——, 2013, "What’s So Bad about Blackface?," in Bloodsworth-Lugo, Mary K., and Dan Flory, eds. Race, Philosophy, and Film. Vol. 50.(pp. 51-68) , (Routledge).

Walton, K. L., 1970, “Categories of art,” The philosophical review, 79(3), 334-367. ケンダル・ウォルトン「芸術のカテゴリー」森功次訳(電子出版物)https://note.mu/morinorihide/n/ned715fd23434

yukitekton、2018年「バーチャルYoutuberについて語りたい」、https://note.mu/yukitekton/n/n2ad24cc9d1e2(2018年5月18日最終アクセス)。

誤植の訂正など

5/23、人名や作品名などの誤植を訂正。そのほかの内容は変更していません。

注

*1:「バーチャルユーチューバはいかなる意味でバーチャルなのか」という問いは、バーチャルという言葉の多義性を考えるとそれほどやさしい問いではないかもしれないし、そもそもバーチャルという言葉は対象に即していないという批判がありうるかもしれない。本稿ではこうした問いについてはふれないが、「バーチャルユーチューバ」における「バーチャル」という言葉はそれほど突飛なつかわれかたではないだろうと考える。たとえばChalmers(2017)の分類をみよ。cf. ナンバ(2018c)

*2:VTuberの声については、パーソンとキャラクタの身体の動きの関係と比較して、もうすこし複雑な対応関係もある。たとえば、パーソンによって音声入力された言葉がテキストに起こされ、それが読み上げソフトによって発声されわたしたちがそれを耳にする場合もあり、ボイスチェンジャによって変化を加えられたパーソンの入力された声が出力されている場合もある(e.g. のらきゃっと)。いくつかのVTuberでは、パーソンの声はこうした複雑な加工を経る場合があるが、ふつう、パーソンの声がそのままわたしたちの耳に入ってくる。

*3:メディアペルソナに関する概観はBrown(2015)、Giles(2002)および、Hartman&Goldhoorm(2011)を参照した。

*4:こうした社会/パラソーシャルな関係のアバタを介したバージョンとしてVR世界における交流を分析することも可能かもしれない

*5:以下[]は訳者による補い。

*6:むろん、ほかの考察もありうる。本稿での選択は参照できた文献に従ったものであって、唯一の道ではない。

*7:松永(2016)は高田(2014-2015)において提起された「図像的フィクショナルキャラクター」の問題、すなわち、「われわれはいかにして画像からキャラクタの美的性質を知るのか」という問題に取り組むために二つのキャラクタ概念を提示した。松永は、造形的性質をその重要な要素とするキャラクタをPキャラクタと呼び、対して、物語世界の中におけるPキャラクタをDキャラクタと呼んだ。この意味で、VTuberの用いるアバタのおおくはある特定のDキャラクタではなく、Pキャラクタの表象である。ここで二点の問題がある:じっさいの人物を3Dモデルに再現した場合、それはキャラクタではないかもしれないし、じっさいの人物の造形的性質とその性格や歴史的背景の一部分がキャラクタ空間に登録される特殊例かもしれない。物語世界とともに有名なキャラクタ(e.g. ルパン三世、ドラえもん)をアバターにしたとき、それはPキャラクタを用いているのか、Dキャラクタを用いているのは判明ではない。

*8:しかし、つぎのような疑問が浮かぶだろう。「仮面を被ることやコスプレをすることはこうしたキマイラ的であるといえるのではないか。そうであるならVTuberの特殊性とは言えないのではないか」。たしかにこれらはVTuberのあり方と共通した要素をもつ。だが、第一に、パーソンに直接アクセスできないという点で、第二に、後述するように、キャラクタの身体がバグり前景化するという点で、これらとVTuberとは異なり、キャラクタとペルソナの間には特殊な関係性がみられる。

*9:こうしたアクターとキャラクタの二重性についての考察は、Riis(2008)、Hopkins(2008)およびCavell(1979)第四章を参照した。

*10:キャラクタはそれじたいの存在が際立つこともある。灰街(2018a, 2018b)はVTuberをその一例とするような「メディウム(その表現を支える媒体)を身体として強く前景化させながらそこにありありと現前するキャラクター」としての「キャラジェクト」概念を導入することで、VTuberの身体の二重性について考察するとともに、アバターの身体が処理の問題によってバクり痙攣するような「壊れ」について指摘している。これはいままでの議論においてはキャラクタの身体の前景化として整理することができるだろう。こうしたキャラクタの身体が壊れることで、キャラクタとペルソナやパーソンとの結びつきは一挙に引き離されるともいえる。そして、想像的にはペルソナの造形的性質の表象であるとされていたアバターは、その想像的関係の壊れによって、アバターが表象するキャラクタじたい(しかもそれはキャラクタとしてのキャラクタでもないようなキャラクタ)を現しはじめる。

*11:yukitekton(2018)が指摘する「魂」とは、メディアペルソナとパーソンの両方にまたがるような「中の人」について語ったものとして整理できる。

*12:「中の人」として個別化されているのはじつのところパーソンとペルソナとを混ぜ合わせたものである。両者は、いっぽうは実在するある人物であり、たほうはその人物の性質の一部をもつかもしれないが、そのおおくは製作者らによって加工されたものである。

*13:『鳩羽つぐ』の分析については拙稿を参照(ナンバ 2018b)。『鳩羽つぐ』の不明なカテゴリ:不明性の生成と系譜 - Lichtung Criticism

*14:このように考えると、以前わたしが議論した「不明なカテゴリ」としての『鳩羽つぐ』は、やはりVTuberというカテゴリにおいて鑑賞されるものとして整理できるかもしれない。ただ、VTuberにかんする、Walton(1970)における芸術のカテゴリとしての標準的・可変的・反標準的性質については、まだ判明ではない。三層理論において指摘されるような構造があることがVTuberカテゴリの標準的性質かもしれない。

*15:Mag Uidhirは、「フィクション映画におけるアクタ-キャラクタのマッチングの美学」(2012)、「ブラックフェイスのなにがそれほどにわるいのか」(2013)において、あるキャラクタを演じるアクタとそのキャラクタの人種やエスニシティのちがいが引き起こしうる問題について、「アクタ-キャラクタの表象まちがい(actor-character misrepresentation)」という視点から、物語映画における人種の表象の問題として考察した(Mag Uidhir, 2012, 2013)。この中で彼はアクタ-キャラクタの表象まちがいに関する問題を、美的なもの、認識論的なもの、倫理的なものに分け、アクタ-キャラクタの表象まちがいはそれじたいでは倫理的問題を引き起こさず、その用いられかたこそが問題を引き起こしうると主張している。

*16:Eatonの議論のまとめについてはナンバ(2018a)

『鳩羽つぐ』の不明なカテゴリ:不明性の生成と系譜

概要

- 『鳩羽つぐ』という作品のうちのさまざまな表象の意味の考察にとどまらず、その作者の意図やその作品を取り巻く言説をも考察の対象とし、それらを分析美学の道具立てを用いて批評することで、この作品の特殊性を明らかにする。

- 上記の作業を通じて、『鳩羽つぐ』は、「鑑賞者にその仮のカテゴリ的意図を推測させることをその作品の意図のなかに含みもつようなカテゴリ」としての「不明なカテゴリ」のもとで鑑賞しうる作品であることが明らかにされる。

- そのことによって、『鳩羽つぐ』はわたしたちに「不明なカテゴリ」と関係するさまざまな作品の特殊性に関する気づきを与えるということを指摘する。

『鳩羽つぐ』の不明なカテゴリ

鳩羽つぐ。Youtuber。最初の動画は2018年2月28日に投稿され、同時期にTwitterアカウントも取得されている。その動画に漂うどこか退廃的で不穏な雰囲気によって、ひとびとの人気を集め、多くのファンアートを生むとともに、謎めいたその設定や内容についても多くの考察を生んでいる。

この小文では、鳩羽つぐのその作品としての特殊性を明らかにする。わたしたちは投稿された動画作品とその背景にある意図、そして彼女を取り巻くさまざまな言説を分析美学の道具立てを用いて考察することを通して、鳩羽つぐという作品の特殊性を「不明なカテゴリ」という概念を用いてうまくあらわすことができることに気づくだろう。

以下、鳩羽つぐという作品そのものについて語るために、鳩羽つぐというキャラクタのみならず三本の動画を総称した作品として『鳩羽つぐ』と呼ぶことにしよう*1。

カテゴリへのアクセス

『鳩羽つぐ』を観た時、わたしたちは困惑を覚える。そのキャラクタ造形が異常なわけでも、動画内で難解な表現が使われているわけでもない。にもかかわらず、わたしたちはこの作品をどのように鑑賞すればいいのかについて戸惑いを覚える。なぜなら、この作品は、わたしたちにカテゴリに関する手がかりを与えてくれないからだ。どういうことか。以下、まず一般的なカテゴリと鑑賞についての議論を行う。次に、カテゴリに関する『鳩羽つぐ』の特殊性について解説することで、「カテゴリに関する手がかりを与えてくれない」ということの重要性を明らかにしたい。

カテゴリとジャンル

まず、わたしたちのふだんの鑑賞の経験から考えよう。

わたしたちはふつうある作品をどのように鑑賞すればよいかわかる。

たとえば、ピカソの『ゲルニカ』のような一見意味内容が瞬時には理解できないような難解な作品でも、わたしたちはそれをヤカンや食べ物の一種としてみることはない。わたしたちは線や色の組み合わせによる平面状の物体が「絵画」であると判断できる。言い換えれば、わたしたちは『ゲルニカ』を絵画カテゴリに属する芸術作品として鑑賞することが可能である。

なぜなら、ふつう人為的な線や色の組み合わせがその表面上に確認できるような平面状の物体は「絵画」と呼ばれると知っているし、ピカソが画家であり、彼は『ゲルニカ』をわたしたちが「絵画」として鑑賞することを意図して描いたであろうことも知っており、「絵画」というカテゴリに属するものをどのように鑑賞すべきか(触ったり食べたり叩いて音を立ててしてはいけないこと)を知っているからだ。そして、わたしたちは絵画カテゴリに属するものを「ヤカンカテゴリ」や「食べ物カテゴリ」のなかで鑑賞したりはしない。

また、『ゲルニカ』を同じ芸術というカテゴリのなかの他の芸術のカテゴリ、例えば、「彫刻」カテゴリや「音楽」カテゴリとして鑑賞するひとがいれば奇妙に思えるだろう。彼女が「なんだこれ。『ゲルニカ』は立体感がなくてつまらないな/全然音が聴こえないぞ?」と言ったとすれば、わたしたちは「いや、これは絵画だから立体的でも音響的でもないから。そういうものだよ」と答えるだろう。

加えて、絵画カテゴリのサブカテゴリであるようなより細かいカテゴリに属する絵画としてとして、すなわち「キュビズム」というジャンルに属する絵画として、わたしたちは『ゲルニカ』を鑑賞するだろう。そうではなく『ゲルニカ』をもし「写実画」や「ポップイラスト」といったジャンルのもとで鑑賞するとすれば、それは『ゲルニカ』をすくなくともピカソの意図に沿って鑑賞したことにはならない。また、「『ゲルニカ』ってかわいくなくてつまんない」という人がいれば、「いや、これはキュビズムという絵画史のなかで現れたジャンルの作品で……」と答えるだろう。

カテゴリと鑑賞

ここで疑問に思われるひとがいるかも知れない。「べつにある作品をどんなふうに鑑賞したっていいでしょ?」

たしかにそれは自由だが、少なくとも芸術家がある作品について、それがどのように鑑賞されるかについての意図を含めてその作品をつくった場合、その意図に沿ってその作品を鑑賞するのがふつうである。その理由のひとつは簡単で、じぶんの思いつきのカテゴリにおいて、ある作品を鑑賞するより、作者の意図に沿って鑑賞した場合のほうが、ふつうその作品がよく鑑賞できるからである*2。

ふたたび『ゲルニカ』を取り上げれば、わたしたちが美術史を知らずにはじめて見たとき、この作品は色彩豊かではなく、写実的でもないように見え、それほど興味をそそられないだろう。

例えばモネのうつくしい『アルジャントゥイユの橋』をみるようにこの作品をみたとき、味気なく、生気がないように感じられるかもしれない。しかしそれで『ゲルニカ』を「味気なく、生気がない」作品だとすれば彼女は『ゲルニカ』をうまく鑑賞できていないと言える。翻ってピカソの意図したであろうように『ゲルニカ』を鑑賞するとどうであろうか。

「キュビズム」というジャンルにおいて、芸術家は、現実の模倣としての写実的な絵画から一歩踏み出し、さまざまなものの形のなかでもっともそのものを代表するような形を選び取り、遠近法にとらわれることなく画面に配置することによって、そのものの本質を浮かび上がらせようとする。

たとえば、あなたの好きなひとの姿を思い浮かべるとき、その眼や口元、後ろ姿や指などを断片的に思い浮かべるはずだ。そうしたあなたの好きなひとを画面に再構成するとすれば、そうした重要な断片以外をいったん忘れてしまってよい。あなたにとって重要なのはそうした断片的な部分であり、他のそれほど重要でない部分は、鑑賞者に再構成してもらえばいいのだ。

こうした発想のもとで「キュビズム」は生まれた。ものの本質を抜き取り、遠近法にとらわれずに画面に配置すること。ピカソもそのジャンルに興味を覚え、いくつもの作品を経てそして『ゲルニカ』を描いたのである。もしあなたがこうした知識をもって『ゲルニカ』を再度眺めたとしたら、あなたはどんな評価をくだすだろうか。それは「味気なく、生気がない」ものではなく、さまざまなものの重要な部分がピカソの眼によって解剖学的に抜き取られ、デフォルメされて描かれて、そしてその配置は構成的な緊張感をもち、わたしたちに解釈を誘っていることに気づくだろう。そしてあなたは「味気なく、生気がない」のではなく、「躍動的で、スリリングな」鑑賞体験を得るのではないだろうか*3。

このように、わたしたちがある作品をどのように鑑賞するのかは、それをどのようなカテゴリのもとで知覚するかと密接に関わっている*4。

それでは、わたしたちは『鳩羽つぐ』をどのようなカテゴリにおいて鑑賞すればよいのだろうか? 実はこの点こそ、『鳩羽つぐ』の不可解さを際立たせているのである。

カテゴリ的意図

『鳩羽つぐ』という作品は現在三本の動画とTwitterアカウントとで構成されている。ただ、Twitterアカウントがもたらす情報はあまりにも少ない*5。ゆえに『鳩羽つぐ』を構成するのはもっぱらその動画と言ってよい。しかし、わたしたちはこの動画をどのようなカテゴリに属する動画として理解すべきなのだろうか*6。

「本人のアカウントより」2018/03/25撮影。

「本人のアカウントより」2018/03/25撮影。

たとえばほかのVtuberの動画ならば、その動画ジャンルは「ヴァーチャルな空間に属する概ねひとりのキャラクタがfixされたカメラの前で企画やトークを行う投稿動画」のように特徴づけられる。そして、その多くについて、その動画の作品としての意図も理解しうる。すなわち、作品が視聴者によってどのようなカテゴリあるいはジャンルにおいて鑑賞されるかについての、そして作品が視聴者にどのような反応を引き起こし、どのような内容を伝達しようとしているかについての作成者の意図をたどることができる。前者はカテゴリ的意図、後者は意味論的意図と呼ばれる。ここでは、前者のカテゴリ的意図に焦点をあてよう*7。

『鳩羽つぐ』に関して、こうしたカテゴリ的意図を理解することができるだろうか? いまのところかなり難しいと言える。なぜなら、第一に、わたしたちは『鳩羽つぐ』のような非常に限られた情報しかもたない作品が属するカテゴリがどのようなものであるかについて「絵画」のようには共通理解をもっていないからである。それは「キュビズム」が初めて現れた時のような困惑をわたしたちに与える。第二に、『鳩羽つぐ』に関する公式のコメントが一切見られないことである。ある作品のカテゴリ的意図については、作者によるマニフェストやコメント、あるいはその作品タイトルによって意図を辿ることができる。しかし、『鳩羽つぐ』に関しては、こうした情報は与えられていない。

不明なカテゴリと生成されるカテゴリ

しかし、興味深いことがある。それは『鳩羽つぐ』が属するとされるカテゴリがいつのまにか生成されつつあることだ。いったいどういうことか。

たとえば、Twitterでは、

鳩羽つぐの動画は誘拐された鳩羽つぐを探すため家族がネットに公開し情報を募ったもの(その後鳩羽つぐの遺体が発見され操作は打ち切り、犯人はわからないまま動画だけが残っている)(@Fafimfafim3)*8

といった「ホラー作品」説や、

鳩羽つぐ、見た人が次々に「子供の頃友だちだった」とか「隣のクラスに居た」とか「彼女は誘拐された」「殺された」「行方不明」「犯人は見つかってない」とか言い出すので、記憶改編系のSCPかなにかだと思う(@grazeronohito)*9

のような「SCP(作品)*10」説が提唱され、いつのまにか共有されている*11。また、いくつかのサイトでも同様の説が記載されている*12。

こうして、『鳩羽つぐ』の鑑賞者たちは、与えられたごくわずかな情報から、『鳩羽つぐ』という作品がどのようなカテゴリに属する作品なのかについて推測を行なっている。そして『鳩羽つぐ』を「怪異譚」や「SCP作品」として鑑賞する試みがなされている。

作者のカテゴリ的意図は以前不明だが、仮に、こうした「カテゴリ的意図の不明性ゆえに、鑑賞者たちが限られた情報から属しうるカテゴリについての推理を行い、ある仮定されたカテゴリ的意図を読み取ることを促す」ことを意図していたとするならば、『鳩羽つぐ』は「不明なカテゴリ」と呼ぶことができるような、その仮のカテゴリ的意図に関する不明性によって特徴づけられるようなカテゴリに属する作品であると言える。

つまり、『鳩羽つぐ』はそのカテゴリ的意図そのものの現時点での不明性によって特徴づけられるだけではなく、「鑑賞者にその仮のカテゴリ的意図を推測させることをその作品の意図のなかに含みもつようなカテゴリ」である「不明なカテゴリ」に属する作品であると言える*13。

意図の不明性

だが、こうした推測のすべてが誤っているのではないか。すなわち、作者は仮のカテゴリ的意図を推理させることをそのカテゴリ的意図とするような「不明なカテゴリ」としてのカテゴリ的意図などもっておらず、たまたま投稿時間が空いただけかもしれない。また、たまたま不穏さをわたしたちが感じただけなのかもしれない。しかし、わたしは現在観測できる動画からこうした疑念を部分的に払拭できると考える。

まずYoutubeに投稿された唯一の動画を見てみよう。

動画の背後で流れるのはリズムの狂った『愛の挨拶』。40秒からカメラはトラックバック。白ホリゾント、右手にビニールシートで覆われた荷物や長机が雑然と置かれた倉庫のような部屋、蛍光灯、左手に機械と配線が積まれたグランドピアノが映る。

「#0 鳩羽つぐです」より、58秒ごろ

「#0 鳩羽つぐです」より、58秒ごろ

最初はヴァーチャルな空間の映像かと思わせるが「西荻窪に住んでます」という発言とともに、映し出されてゆく周囲の状況から、ヴァーチャルなキャラクタではなく、「西荻窪」に存在するキャラクタとして理解することが鑑賞者に要求される。

「#01 3月2日付の映像」より、2秒ごろ

「#01 3月2日付の映像」より、2秒ごろ

映像の一つ(#01とする)、片手が映っておらず安定していない自撮り映像の存在から、この世界でのカメラ映像は実際のカメラによって撮られた映像として理解できる。ゆえに彼女以外のカメラマンの存在を読み取ってよい。少なくとも作中には彼女と「彼女以外の誰か」が存在している。

カメラアイは実際の誰かの眼だ。

こうした「彼女以外の誰かの眼」の存在の仄めかしによって「彼女はいったいどのような状況にいるのか」という謎が生まれており、鑑賞者の一部でまことしやかに共有されている一連の誘拐説の不思議な説得力がもたらされている。

また、残りのごく短い動画(#02とする)についても、雨のノイズによってその声はほとんど聞き取れないことから、また、Twitterでまったくツイートを発していなことから、鑑賞者に能動的な解釈を誘っていることが指摘できる。

こうした点から、少なくとも現時点で、『鳩羽つぐ』は、鳩羽つぐの属する空間や、カメラアイ、情報量の少なさといった特徴から、「ヴァーチャルな空間に属する概ねひとりのキャラクタがfixされたカメラの前で企画やトークを行う投稿動画」としてのVtuberという動画カテゴリには属さないような作品であることがわかる。また、こうした点から、『鳩羽つぐ』は、鑑賞者の解釈を誘うような「不明なカテゴリ」に属するような作品であるという予想を立てることが可能だろう。

不明性の系譜

もちろんその内容の解釈が多くの論争を招くような作品は『鳩羽つぐ』以前にも多く存在していた。たとえば、その内容についての論争や多くの考察本をもたらした『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)はその代表例とも言える*14。あるいはまた、現在のところ、断片的な情報から視聴者じしんが物語や意味を解釈することが作品の経験として意図されていると解釈される『Serial experiments lain』(1998)がこうした解釈を誘うような作品として『鳩羽つぐ』と関連して言及されている。

しかし、すくなくとも例に挙げたような作品はその各々のジャンルについてのカテゴリ的意図の不明性によって特徴づけられるものの、より荒いカテゴリにおいては、「アニメーション」や「ゲーム」といったカテゴリのうちで理解できる。翻って、『鳩羽つぐ』は、たしかに動画作品ではあるものの、それをたんに投稿動画として理解していいのかどうかすら判明でない。ゆえに、そのカテゴリ的意図にアクセスすることすら非常にむずかしいような作品はこれまでそれほどみられなかったであろう。

この点から、『鳩羽つぐ』はカテゴリ的意図の不明性とその意図の解釈を誘うという性質をもつ「不明なカテゴリ」のもっとも純化された作品のひとつであると言える。「不明なカテゴリ」の発見は、わたしたちに非常に興味深い気づきを与える。それは、「不明なカテゴリ」が遡及的にみずからの系譜を作り出すという発見だ。どういうことか。

ここでボルヘスがカフカについて語ったの次のような表現を引用したい。

わたしの間違いでなければ、わたしがとりあげた異質のテクスト[ゼノンの逆説やキルケゴールといったカフカ以前の作品]は、どれもカフカの作品に似ている。わたしの間違いでなければ、テクストどうしは必ずしも似ていないが、これは重要な事実である。程度の違いこそあれ、カフカの特徴はこれらすべての著作に歴然と洗われているが、カフカが作品を書いていなかったら、われわれはその事実に気づかないだろう。すなわち、この事実は存在しないことになる。(中村健二訳「カフカとその先駆者たち」)*15(太字強調は筆者)

池内紀はこの引用の解説のなかで、「ひとたびカフカを読んだことがあれば、いや応なく先行する詩文の読みが変更される」と述べて「おのおのの作家はみずからの先駆者を創り出す」とまとめる。

こうした知見を踏まえてみると、わたしたちが発見した『鳩羽つぐ』による「不明なカテゴリ」は、わたしたちに、先行する作品が織りなす系譜についての新たな気づきを与える。すなわち、『鳩羽つぐ』を鑑賞することで「不明なカテゴリ」に属する作品が遡及的に見つけ出されてゆく。こうした発見によって次のような感想を説明することができる。

現実の(?)鳩羽つぐがこの地上から永遠に姿を消して久しい一方、インターネットでは鳩羽つぐの二次創作絵が大量に描かれたりダークウェブで彼女の未公開フッテージが流通していたり(要出典)と鳩羽つぐの概念化が着々と進行しているので実質『Serial experiments lain』(@matecha02)*16

鳩羽つぐとlainの類似性を指摘すると何がいいかって、lainの劇中での出来事が現実に起こったんじゃないかって思わせてくれることなんだよな。というか、こういうことを個人それぞれに考えさせることができてる時点で鳩羽つぐの表現は勝ちだと思う。(@gassperi)*17

『鳩羽つぐ』はこれまでのVtuberという動画ジャンルとは大きく異なるというだけでなく、純化された「不明なカテゴリ」を提示する。そして、みずからの系譜を遡及的に創り出す。この点で非常に興味深い作品であるといえよう。

ナンバユウキ(@deinotaton:https://mobile.twitter.com/deinotaton)

*1:この論考の初稿は3月25日に書かれた。ゆえに、#3の動画については考慮されていない。

*2:「よく鑑賞できる」という表現はいささかあいまいに聞こえるかもしれない。実のところどのような鑑賞がよいのかにはいくつかの立場がありうる。たとえば、わたしたちにより多くの美的経験をもたらすような鑑賞がよい鑑賞であるという「受容価値」を重視する立場は、作者の意図じたいにはこだわらないだろう。しかしこの場合も、何もないところから、完全に恣意的なカテゴリを選んで鑑賞することはできない。すくなくとも作者の意図を手掛かりに作品がよく鑑賞できるカテゴリを探すだろう。あるいは、作者が作品で行おうと意図した芸術的な達成をよく判断する鑑賞がよい鑑賞であるという「成功価値」を重視する立場もあるだろう。わたしは後者の立場に共感をもっているが、前者の立場を取る場合でも、『鳩羽つぐ』のような新しい作品を鑑賞する際にその作者の意図を想定することは、そのもとで鑑賞することでより多くの美的経験をもたらすようなカテゴリを見つけ出すことに役立つだろう。こうした作者の意図と作品の価値についての議論は、以下に詳しい。Carroll, Noël. On criticism. Routledge, 2009. 邦訳は、ノエル・キャロル『批評について』森功次訳、勁草書房、2017年。また、以下のまとめも参照してほしい。ノエル・キャロル『批評について』 - Lichtung

*3:以上の記述は以下を参照した。エルンスト・H・ゴンブリッチ『美術の物語』ポケット版、天野衛、大西広他訳、ファイドン株式会社、2011年。

*4:この議論はケンダル・ウォルトンの「芸術のカテゴリー」においてなされている。Walton, Kendall L. "Categories of art." The philosophical review 79.3 (1970): 334-367. 森(2015)によれば、ウォルトンはある作品が正しく知覚されるカテゴリを同定する条件として次の条件をまとめている。⑴そのカテゴリーにおいて見たときに、標準的特徴が比較的多くなり、反標準的特徴が最も少なくなるカテゴリー。⑵作品が最もよく見えるカテゴリー。⑶作者が意図していたカテゴリー。⑷作品が提示された社会において確立しており、はっきり認識されているカテゴリー。森功次「ウォルトンのCategories of Artを全訳しました。補足と解説。」http://d.hatena.ne.jp/conchucame/20150608

*5:彼女がルイヴィトンの公式アカウントをフォローしていることのみが分かる。

*6:『鳩羽つぐ』は芸術ではないのだから、「芸術のカテゴリー」におけるような議論を用いることができないと考えることができるかもしれない。しかし、『鳩羽つぐ』が属するような人工物の形式が芸術形式かどうかは現時点で判明ではなくとも、『鳩羽つぐ』はふつう芸術作品がもつようないくつかの特徴、たとえば、形式的な複雑性、独創性、高度な技術、美的質の存在、知的な解釈の挑発といった特徴をもつことから、ある立場からは芸術作品であるとみなすことができると考える。ゆえに、「芸術のカテゴリー」における議論を援用しても構わないと考える。こうした芸術の定義については以下を参照してほしい。松永伸司「芸術の定義形式としてのクラスタ説」『カリスタ 』17, (2010): 24-51。および、Gaut, Berys. ““Art”as a cluster concept.”in Theories of Art Today., ed. by Noël Carroll University of Wisconsin Press, London, 2000. また、芸術形式と芸術作品の違いについては、松永伸司「ビデオゲームは芸術か?」『カリスタ』19, (2012): 27-55. を参照。芸術の定義全般の簡単なまとめは以下も参照してほしい。SEP:芸術の定義 - Lichtung

*7:ふたつの意図の整理については以下を参照した。Rollins, Mark. "What Monet meant: Intention and attention in understanding art." JAAC 62.2 (2004) モネの作品を例に取り、複雑な慣習的知識のみならず、初期の視覚野で処理される情報も作者の意図を読み取る重要な資源として用いられている可能性を論じている。

*8:@Fafimfafim3 による3月18日付のツイートから引用。2018/03/25閲覧。

*9:@grazeronohito による3月21日付のツイートから引用。2018/03/25閲覧。

*10:「SCP」とは、「「SCP」と呼称される自然法則に反した物品・場所・存在を取り扱う架空の組織の名称であるとともに、それについての共同創作を行う同名のコミュニティサイトである」https://ja.m.wikipedia.org/wiki/SCP財団 2018/03/25閲覧。

*11:筆者がはじめて『鳩羽つぐ』を知ったのはちょうど動画投稿と同時だったが、こうした説を目にしたのはちょうど昨日2018/03/24である。

*12:たとえば「ピクシブ百科」https://dic.pixiv.net/a/鳩羽つぐ 2018/03/25閲覧。「ニコニコ大百科」http://dic.nicovideo.jp/t/a/鳩羽つぐ 2018/03/25閲覧。

*13:ここで、その仮のカテゴリ的意図じたいに正解は存在しないかもしれない。すなわち、仮に存在しうるカテゴリ的意図を推測させることがカテゴリ的意図なのであって、仮に存在しうるカテゴリ的意図は存在しないかもしれない。あるいは複数存在し、そのどれかがこれから選択されるのかもしれない。いずれにせよ、わたしは『鳩羽つぐ』が「不明なカテゴリ」に属することが作者によって意図されている可能性を主張したい。そこから、このカテゴリのもとでこの作品を鑑賞することを提案する。

*14:たとえば1997年の新書ベストセラーには、『新世紀エヴァンゲリオンの謎(I・II)』や『新世紀エヴァンゲリオン完全攻略読本』と言った書名が並んでいる。「トーハン調べ 1997年 年間ベストセラー」https://www.tohan.jp/pdf/1997_best.pdf 2018/03/25閲覧。

*16:@matecha02による3月21日付のツイートから引用。2018/03/25閲覧。

*17:@gassperiによる3月24日付のツイートから引用。2018/03/25閲覧。